Kirchweih

1532/1533

QuickInfo

Altkirchliche Ordnung

| Evangelium | |

| Epistel | |

| Lied | Nr. 98 [EG 125] |

Das evangelische Kirchenjahr

nach den altkirchlichen Leseordnungen

Kirchweih

Rot

Das Datum der Kirchweih ist nicht allgemein festlegt und kann von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich bestimmt sein.

»Sihe da / eine hütte Gottes bey den Menſchen / vnd er wird bey jnen wonen / vnd ſie werden ſein Volck ſein / vnd er ſelb Gott mit jnen / wird jr Gott ſein.«

Offb 21,3

Teil II: Unbewegliche Feste und Gedenktage

Erste Weihe einer Kirche

Bei der Kirchweihe wird ein Kirchengebäude als Raum für kirchlichen Gebrauch eingeweiht. Geweiht werden dabei zugleich der Altar mit dem Kruzifix, die Abendmahlgeräte, der Taufstein, die Kanzel, und die Glocken.

Die evangelische Kirchweihe wird im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes begangen. Die Gemeinde versammelt sich zunächst vor dem neuen Gebäude. Vor der Kirchentür werden ihr die Schlüssel übergeben und die Gemeinde betritt den Raum für den ersten Gottesdienst darin. Es schließt sich die Weihe der gottesdienstlichen Einrichtungen und Gegenstände an.

Abbildung: Ölgemälde, Hans Bol (1534-1593): Flämische Kirmes, 16. Jahrhundert

Quelle: wikimedia.org | adaptiert für www.stilkunst.de | Lizenz: Public Domain

Bereits im 16. Jahrhundert wurde Kirchweih als jährlich wiederkehrendes Fest gefeiert.

Gedenktag der Kirchweihe

Die Gemeinde kann jährlich den Gedenktag der Kirchweihe begehen und zwar entweder am konkreten Datum oder davon unabhängig an einem »Tag der Kirchweih«, der vielerorts von einem Volksfest oder Jahrmarkt im Herbst (Kerb, Kirmes, usw.) begleitet wird.

Das Datum hängt daher von den Gebräuchen in den Gemeinden ab und findet sich nicht in unserem Ewigen Kalender.

Gottesdienstliche Ordnungen

Der evangelische Tag

Kirchweih

nach der altkirchlichen Leseordnung

![]() allgemein seit der Reformation mindestens bis zum Kirchenjahr 1897/1898 in Gebrauch

allgemein seit der Reformation mindestens bis zum Kirchenjahr 1897/1898 in Gebrauch

Liturgische Farbe

Rot

Thema des Sonntags

( nach dem Episteltext Offb 21,1-5 )

Eine hütte Gottes bey den Menſchen.

Spruch und Psalm für den Tag

Wie lieblich ſind deine Wonunge / HERR Zebaoth. Meine Seele verlanget vnd ſehnet ſich nach den Vorhöfen des HERRN / Mein leib vnd ſeele frewen ſich in dem lebendigen Gott.

Die biblischen Texte für Lesung und Predigt

| Lesung | Predigttext | Text |

|---|---|---|

| Evangelium | im Hauptgottesdienst | |

| Epistel | im zweiten Gottesdienst | |

Erläuterungen zu den Perikopen

Mit der Reformation änderte sich die Bedeutung der Lesungen und der Predigt im Gottesdienst grundlegend. Gab es vorher keine oder nur eine sehr lose Bindung der Perikopen an die Messe, so war für Luther nun regelmäßig die Evangelienperikope Grundlage der Predigt im sonntäglichen Hauptgottesdienst (vormittags), an diesem Tag also ![]() Lk 19,1-10.

Lk 19,1-10.

Im Fokus der Predigt stand jetzt als Teil der Verkündigung die Auslegung des Evangeliums.

Die Epistelperikope war als Predigttext empfohlen für den Gebrauch im Gottesdienst am Nachmittag bzw. Abend (siehe dazu auch Luthers Schrift ![]() Von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde, 1523, Über den Sonntagsgottesdienst).

Von der Ordnung des Gottesdienstes in der Gemeinde, 1523, Über den Sonntagsgottesdienst).

Die Reihe der Epistelperikopen enthielt (anders als heute) auch Texte aus dem Alten Testament. Es gab keine spezielle Reihe für Lesungen aus dem Alten Testament.

Doch die Pfarrer und Prediger waren zunächst nicht nur frei darin, einen biblischen Text für die Predigt zu wählen, sondern geradezu aufgefordert, die Predigt an den Bedürfnissen der Gemeinde und an der geübten Praxis auszurichten.

In den meisten Kirchen wurden nahezu täglich Gottesdienste geboten (die in unseren Kalendern z. Z. nicht abgebildet sind). An Sonn- und Feiertagen konnten gleich mehrere Gottesdienste und Messen stattfinden. Hier entwickelten sich Leseempfehlungen für jeden Wochentag, in Summe also für jeden Tag des Kirchenjahres.

Von Bedeutung war auch die protestantische Ausrichtung der Gebietskirche: lutherisch, reformiert (calvinistisch) und uniert. Unterschiede zeigten sich in der Liturgie und damit im Verständnis der Predigt als Teil der Verkündigung.

Luthers allgemeinen Empfehlungen in seinen Schriften folgten etwa ab 1560 vereinzelt Ansätze, eine gewisse verbindliche Textordnung für Pfarrer und Gemeinden zu gestalten. Dies geschah jedoch zaghaft und zögerlich angesichts der bestehenden Meinungsvielfalt und angesichts der Lage der Entscheidungshoheit, die nicht in der Kirche, sondern beim Landesfürsten angesiedelt war. Zunächst gab es auch keinen hinreichenden Bedarf für neue Regelungen: Gottesdienst war selbstverständlich und die Bevölkerung nahm rege teil. Doch spätestens im Zeitalter der Aufklärung, als ein deutlicher Rückgang christlichen Engagements in der Bevölkerung zu erkennen war, die Zahl der Gottesdienstbesucher stetig abnahm und etliche unterwöchige Gottesdienste und Messen gestrichen wurden, trat die Notwendigkeit deutlich hervor, das Gottesdienstverständnis und die Gottesdienste des Kirchenjahres zu überdenken.

Dies führte vielfach schon früh und speziell im 19. Jahrhundert zu zahlreichen unterschiedlichen Durchführungen, Vorschlägen und Erprobungen, bis sich 1896 die Eisenacher Konferenz als reichsweite Konferenz der deutschen Landeskirchen mit der Idee einer allgemein gültigen Textordnung beschäftigte und schließlich eine Perikopenordnung beschloss, die ab 1898/1899 allen evangelischen Landeskirchen zur Umsetzung empfohlen wurde.

Es ist derzeit an dieser Stelle nicht möglich, für die Jahre 1530/1531 bis 1898/1899 Textordnungen darzustellen, die über die altkirchlichen Perikopen für die Lesungen und Predigten hinaus gehen. Wir sind uns dabei bewusst, dass diese Perikopen regional und zeitlich begrenzt keine Bedeutung hatten.

Perikopen nach Luther 1545

Kirchweih

Perikopen

Texte für Lesungen und Predigt

Texte nach der Lutherbibel von 1545 gesetzt nach der Vorlage des Originals in Frakturschrift mit Luthers Scholion und Verweisen in den Marginalspalten. Ergänzt um Verszählung und Abschnittsüberschriften.

LESUNG UND PREDIGTTEXT

Evangelium

Evangelium nach Lukas

Lk 19,1-10

Text hören:

Sprecher: R. Makohl | Musik: ©Bluevalley, J.S. Bach

Das Verzeichnis der Hörbuch-Videos mit den Lesungen des Evangeliums finden Sie hier:

![]() ↦ Video-Hörbuch

↦ Video-Hörbuch

Euangelium

S. Lucas.

C. XIX.

Verse 1 - 10

Jesus auf dem Weg nach Jerusalem:

Die Begegnung mit Zachäus, dem Oberzöllner

VND Jheſus zoch hin ein / vnd gieng durch Jericho. 2Vnd ſihe / da war ein Man / genant Zacheus / der war ein öberſter der Zölner / vnd war reich / 3Vnd begerte Jheſum zuſehen / wer er were / vnd kundte nicht fur dem Volck / Denn er war klein von perſon. 4Vnd er lieff fur hin / vnd ſteig auff einen Maulberbaum / auff das er jn ſehe / Denn alda ſolt er durch komen. 5Vnd als Jheſus kam an dieſelbige ſtete / ſahe er auff / vnd ward ſein gewar / vnd ſprach zu jm / Zachee / ſteig eilend ernider / Denn ich mus heute zu deinem Hauſe einkeren. 6Vnd er ſteig eilend ernider / vnd nam jn auff mit freuden. 7Da ſie das ſahen / murreten ſie alle / das er bey einem Sünder einkeret.

συκάμινος morus eſt/ſupra cap. 17. συκομορέα ficus Aegyptia / non caprificus / a ficu et moro. Vide Atheneum lib.2

8ZAcheus aber trat dar / vnd ſprach zu dem HErrn / Sihe HErr / die helffte meiner Güter gebe ich den Armen / Vnd ſo ich jemand betrogen hab / das gebe ich vierfeltig wider. 9Jheſus aber ſprach zu jm / Heute iſt dieſem hauſe Heil widerfaren / Sintemal er auch Abrahams ſon iſt. 10Denn des menſchen Son iſt komen zu ſuchen vnd ſelig zu machen / das verloren iſt.

![]()

✽

1) συκάμινος morus eſt / ſupra cap. 17. συκομορέα ficus Aegyptia / non caprificus / a ficu et moro. Vide Atheneum lib. 2.

dt.: »Sykaminos« meint den Maulbeerbbaum [siehe] oben, Kapitel 17. »Sykomorea« die ägyptische Feige, nicht den Caprificus. Nach (der Abhandlung] : »Feige und Maulbeere«, siehe Atheneum, Band 2.

Siehe unsere Erläuterungen zu Luthers Notiz im Bibelteil.

LESUNG UND ZWEITER PREDIGTTEXT

Epistel

Buch der Offenbarung an Johannes

Offb 21,1-5a

LESUNG

EP

Die Offenbarung

S. Johannis

des Theologen.

C. XXI.

Aus dem Abschnitt:

Die neue Gemeinschaft mit Gott

Verse 1 - 5a

CC.

Johannes berichtet von seiner Vision:

CC.

VND ich ſahe einen newen Himel / vnd eine newe Erden / Denn der erſte Himel vnd die Erſte Erden vergieng / vnd das Meer iſt nicht mehr. 2Vnd ich Johannes ſahe die heilige Stad / das newe Jeruſalem / von Gott aus dem Himel her ab faren / zubereit / als eine geſchmückte Braut jrem Man. 3Vnd höret eine groſſe ſtim von dem Stuel / die ſprach / Sihe da / eine hütte Gottes bey den Menſchen / vnd er wird bey jnen wonen / vnd ſie werden ſein Volck ſein / vnd er ſelb Gott mit jnen / wird jr Gott ſein. 4Vnd Gott wird abwiſſchen alle threnen von jren augen / vnd der Tod wird nicht mehr ſein / noch leid / noch geſchrey / noch ſchmertzen wird mehr ſein / Denn das erſte iſt vergangen. 5aVnd der auff dem Stuel ſaſs / ſprach / Sihe / Ich machs alles new.

![]()

✽

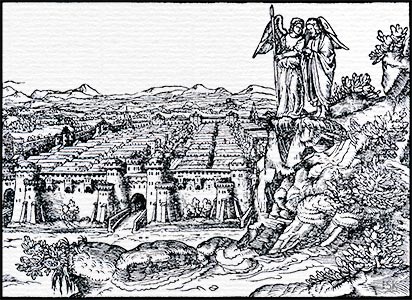

Die Holzschnitte der Bibel

Holzschnitt in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 21

Bild CC: »Die Vision des neuen Jerusalems«

Klicken Sie auf das Bild oben, um eine größere Ansicht zu erhalten.

Jesus auf dem Weg nach Jerusalem: Die Begegnung mit Zachäus, dem Oberzöllner (Lk 19,1-10)

Hörbuch-Video zur Biblia 1545

Hörbuch-Video: Lk 19,1-10

Hörbuch-Video: Lk 19,1-10

Das Video zeigt den Text der Erzählung, in der Jesus bei Zachäus, dem Zöllner einkehrt, denn er sei gekommen, um zu retten, was verloren ist, vorgelesen von Reiner Makohl.

»Frewet euch mit den Frölichen /

vnd weinet mit den Weinenden.

Habt mit allen Menſchen Friede.«

Zum Gebrauch

Der Rückblick auf die Perikopenordnungen vergangener Jahrhunderte zeigt auf, wie sich die Verwendung der biblischen Texte in evangelischen Gottesdiensten im Laufe der Zeit veränderte.

Wir beschränken uns in den weit zurückliegenden Jahren auf Perikopenordnungen, die überwiegend in Gebrauch waren.

Durch die neue Ordnung für die Verwendung von Sprüchen, Psalmen, Bibeltexten und Liedern in Gottesdiensten sind die alten Ordnungen zwar liturgisch überholt, aber inhaltlich deswegen keineswegs falsch.

Wir möchten Sie daher ermuntern, die in alter Zeit verwendeten Perikopen zu betrachten. Nur so können Sie ergründen, ob das, worauf sich Pfarrer vor Hunderten von Jahren in Gottesdienst und Predigt stützten, auch noch heute aktuell ist. Aktuell für Sie ganz persönlich.

™Hinweise zur Stilkunst.de-Ausgabe

Erläuterungen zum Satz und zur Typografie des Bibeltextes

Der Text aus der Lutherbibel ist auf unseren Seiten in Anlehnung an das Druckbild des Originals von 1545 wiedergegeben.

Den Seitenaufbau, die verwendeten Schriften, die Schreibregeln der Frakturschrift und Luthers Intentionen, mit der Typografie Lesehilfen bereitzustellen, erläutert dem interessierten Leser unser Artikel »Satz und Typografie der Lutherbibel von 1545«.

/Preview-Lk_19(1-10).png)