Das Buch der Psalmen

Psalm X.

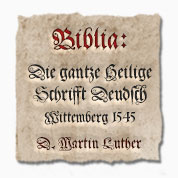

Die Lutherbibel von 1545

Die Texte der Lutherbibel von 1545 in Frakturschrift

Das Alte Testament

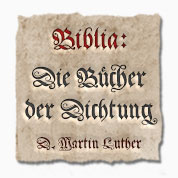

Die Bücher der Dichtung

Die gantze Heilige Schrifft Deudsch

D. Martin Luther, Wittenberg 1545

Der Psalter

Die Bücher der Psalmen

X.

Ps 10,1-18

150 Psalmen, aufgeteilt in fünf Büchern

Gott stürzt die Gottlosen und rettet die Demütigen (2)

Inhalt dieser Seite

- 1. Auswahlverzeichnis für das Buch der Psalmen

- 2. Text: Der Pſalter. Pſalm X.

- Hilfen zum Text

- 3. Erläuterung der Abkürzungen biblischer Bücher im Text

- 4. Worterklärungen: Namen, Wörter und Begriffe im Text

- 5. Erläuterungen zum Satz und zur Typografie des Textes

- Anhang

- 6. Der Psalm 10 im evangelischen Kirchenjahr

Die beiden Psalmen 9 und 10 sind als ein Psalm zu verstehen un d im Zusammenhang zu lesen.

Psalm 10, 15

Im folgenden Text ist der bezeichnete Vers hervorgehoben.

Der Pſalter.

X.

HERR / warumb tritteſtu ſo ferne? Verbirgeſt dich zur zeit der not?

b

Scilicet, docendo et nocendo ſuperbit confidenter, quaſi re optime geſta.

2Weil der Gottloſe b vbermut treibet / mus der Elende leiden / Sie hengen ſich an einander / vnd erdencken böſe Tück.

3Denn der Gottloſe rhümet ſich ſeines mutwillens / Vnd der Geitzige ſegenet ſich / vnd leſtert den HERRN.

4Der Gottloſe iſt ſo ſtoltz vnd zornig / Das er nach niemand fraget / In allen ſeinen tücken helt er Gott fur nichts.

Erbeit vnd leſſts im ſawr werden / doch gern / Das ſein thun beſtehe vnd fort gehe.

5Er feret fort mit ſeinem thun jmerdar Deine Gerichte ſind ferne von jm / Er handelt trötzig mit allen ſeinen Feinden.

6Er ſpricht in ſeinem hertzen / Ich werde nimer mehr darnider ligen / Es wird fur vnd fur keine not haben.

Rom.3.

Rom.3.

7Sein Mund iſt vol fluchens / falſches vnd trugs / Seine Zungen richt mühe vnd erbeit an.

8Er ſitzt vnd lauret in den Höfen / Er erwürget die Vnſchüldigen heimlich / Seine Augen halten auff die Armen.

9Er lauret im verborgen / wie ein Lew in der hüle / Er lauret das er den Elenden erhaſſche / Vnd er haſſchet jn / wenn er jn in ſein netze zeucht.

10Er zuſchlehet vnd drücket nider / Vnd ſtöſſet zu boden den Armen mit gewalt.

11Er ſpricht in ſeinem hertzen / Gott hats vergeſſen / Er hat ſein Andlitz verborgen / Er wirds nimer mehr ſehen.

12Stehe auff HERR Gott / erhebe deine Hand / Vergis des Elenden nicht.

13Warumb ſol der Gottloſe Gott leſtern / vnd in ſeinem hertzen ſprechen / Du frageſt nicht darnach?

14Du ſiheſt ja / Denn du ſchaweſt das elend vnd jamer / Es ſtehet in deinen Henden / Die Armen befelhens dir / Du biſt der Waiſen Helffer.

15Zubrich den arm des Gottloſen / vnd ſuche das böſe / So wird man ſein gottlos weſen nimer finden.

16Der HERR iſt König jmer vnd Ewiglich / Die Heiden müſſen aus ſeinem Land vmbkomen.

17Das verlangen der Elenden höreſtu HERR / Ir hertz iſt gewis / das dein Ohre drauff mercket.

18Das du Recht ſchaffeſt dem Waiſen vnd Armen / Das der Menſch nicht mehr trotze auff Erden.

❦

Wörterbuch zur Lutherbibel

Wörtersuche

Gesuchtes Luther-Wort eingeben:

Die Liste aller der Schlagwörter im Wörterbuch findet sich im ![]() Register.

Register.

Namen und Abkürzungen biblischer Bücher

Luthers Verweise auf biblische Bücher

Kürzel | Bezeichnung in Luthers Biblia 1545 | Moderne Bibel | Kürzel |

Rom. | Epiſtel S. Paul an die Römer.Biblia Vulgata: | Der Brief des Paulus an die Römer Römerbrief | Röm Röm Rom |

Erläuterungen siehe | |||

Worterklärungen: Übersicht

Die folgenden Begriffe aus dem Text Ps 10 werden hier erläutert.

Versnummer: Luthers Wort | |||

1: HERR | 1: tritteſtu | 2: Gottloſe | |

2: Tück | 4: fur | 6: ligen | |

6: fur vnd fur | 7: erbeit | 9: Lew | |

9: hüle | 9: zeucht | 10: zuſchlehet | |

11: Andlitz | 14: Henden | 15: Zubrich | |

15: gottlos | 16: Heiden | 16: vmbkomen | |

17: höreſtu | |||

Klick auf ein Wort führt zum Eintrag mit den Erklärungen. Das vollständige Verzeichnis findet sich hier: | |||

Aus dem Wörterbuch

Worterklärungen:

Seltene Namen, Wörter und Begriffe im Text Ps 10

Luther-Deutsch | Deutsch | Erläuterungen | ||||||||

HERR | HERR, JHWH, Jahwe Aussehen in unseren Frakturschriften: HERR oder HERR

HERR im Alten Testament

hebräisch: יהוה (jhwh, das Tetragrammaton JHWH) lateinisch (Biblia Sacra Vulgata): Dominus, Herr

Luthers Schreibweise HERR in Versalien (Großbuchstaben) folgt einer festen Regel. Sie weist darauf hin, dass im hebräischen Text an dieser Stelle das Tetragrammaton (das Vierfachzeichen) »JHWH« (hebr.: יהוה) steht. Es ist der unaussprechliche Name Gottes.

Satztechnisch bedingte Varianten

Um beim Satz der Lettern Platz in einer Zeile zu sparen, wodurch übermäßiger Sperrdruck oder ungünstige Wortumbrüche vermieden werden, sind in der Lutherbibel von 1545 häufig auch die Varianten HERr oder HERRn oder HERrn zu finden. Dabei sind mindestens die ersten drei Zeichen in Versalien gesetzt, womit sie hinreichend von HErr unterscheidbar sind.

An wenigen Stellen im Text wurde eine für uns unübliche Trennung im Wort vorgenommen, um einen Zeilenumbruch zu realisieren, hier beispielhaft gezeigt:

[ ...] fur den HER- RN bringen [...]

HERR HErr

Der Ausdruck HERR HErr steht dann, wenn im hebräischen Text »JHWH Adonaj« zu lesen ist. (Siehe dazu auch den Artikel

Auch die umgekehrte Reihenfolge HErr HERR ist möglich (»Adonaj JHWH«).

4bSo ſpricht der HErr HERR / 5aſie gehorchen oder laſſens /

Die neuen Lutherbibeln übersetzen diesen Ausdruck stets mit »Gott der HERR«.

Die Aussprache des Namens Gottes

Das Wissen um die Aussprache der vier Zeichen, die den Gottesnamen ausmachen, ist schon früh in der Geschichte verloren gegangen. Sie werden heute oft mit »Jahwe« (vokalisiert geschrieben יְהוָה nach der Aussprache des hebräischen Adonaj, Herr) oder »Jehova« (יְהוָֹה ebenfalls nach dem hebräischen Adonaj, Herr, jedoch unter Berücksichtigung aller Vokale) transkribiert, aber auch mit »Jewah« (ebenfalls יְהוָה aber nach dem hebräischen Schema, der Name, zu lesen) oder »Jehowih« (יְהוִה nach dem hebräischen Elohim, Gott / Götter).

Luthers Namensersatz

Luther kannte die vokalisierten Varianten und die transkribierten Formen und war wohl besonders dem Wort »Jehova« zugeneigt. Es bezieht alle drei Vokale aus dem Wort Adonaj, das »Herr« bedeutet. Dennoch hatte er es vermieden, in seiner Übersetzung »Jehova« zu verwenden. Stattdessen nutzte er wie die lateinischen Bibeln einen Wortersatz. Er setzte das deutsche Wort ein, das gemäß der jüdischen Tradition zu lesen sei, wenn im Text das Vierfachzeichen erscheint, machte es aber durch die besondere Satzweise in Großbuchstaben kenntlich: HERR.

Luthers Schreibweise hat sich bis heute in etlichen Bibelausgaben gehalten.

HERR im Neuen Testament

Im neuen Testament verwendet Luther die Schreibweise HERR in Versalien (Großbuchstaben) für Gott, den Vater, an Stellen, wo sich Zitate aus dem Alten Testament auf »JHWH« beziehen.

Wichtig: Davon zu unterscheiden sind die Schreibweisen

SK Version 21.11.2024 ● | ||||||||

tritteſtu | trittst du (Verb) 2. Person Singular Indikativ Aktiv von treten (Verb)

Präsens: tritteſtu: trittst du -u: Die Flexion mit dem angehängten »u« ist eine eigentümliche Form, die sonst nur noch aus älteren Texten bekannt ist. Gebildet wurde sie aus der 2. Person, zusammengezogen mit dem Personalpronomen »du«, aus dem das »u« stammt. Diese Form impliziert eine gewisse Dringlichkeit und Direktheit der Ansprache, die unmittelbare Hinwendung zum Gegenüber. So kann es die unzweifelhafte Feststellung des Handelns, die dringliche Ansprache oder die unmittelbare Aufforderung zum Handeln bedeuten (Indikativ in der Aussage), die Erfüllung einfordern, mutmaßen bzw. unterstellen (Konjunktiv), oder zur Antwort und Erklärung auffordern (Verb in der Frage).

Heute ist stattdessen das Verb in seiner gebräuchlichen Flexion verbunden mit »du« zu verwenden. Die Direktheit oder eine Aufforderung kann bestenfalls durch eine Sinn tragende Beifügung umschrieben werden abhängig vom Kontext. Sie kann ggf. durch einen Imperativ herausgestellt werden. tritteſtu: du trittst (ganz bestimmt, ohne Zweifel) ! tritteſtu? (antworte mir!) ... trittst du ... ?

warumb tritteſtu ſo ferne?

a) Sag doch! Warum gehst Du soweit weg? b) Warum nur hast du dich soweit entfernt!?

SK Version 21.12.2024 ● | ||||||||

Gottloſe

Gotloſe | Gottlose, der Substantivierung von:

Religiöser Begriff, der die Existenz Gottes voraussetzt:

1) Zustand: los von Gott; von Gott los [sein]; von Gott verlassen; ohne Gott. 2) religiöse Grundhaltung: Gott nicht dienend; die Ehre, den Willen, die Gebote Gottes missachtend

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||

Tück | Tücke, die heimtückische Boshaftigkeit; heimtückische Handlung; verborgene Eigenschaft einer Sache, die jemanden in eine ärgerliche oder gefährliche Situation bringen kann.

Sie hengen ſich an einander / vnd erdencken böſe Tück.

Sie hängen sich aneinander und denken sich Boshaftigkeiten aus.

SK Version 21.12.2024 ● | ||||||||

fur | a) vor (Präposition)

b) für (Präposition)

c) fuhr (Verb)

Die Präpositionen vor und für

Die beiden heutigen Wörter vor und für gehen sprachlich auf das selbe Wort zurück, was in der Lutherbibel noch gut verfolgt werden kann.

Überwiegend tritt fur in der Bedeutung vor auf und ist gleichbedeutend mit Luthers Schreibweise vor.

Die konkrete Bedeutung erschließt sich aus dem Textzusammenhang.

Das Verb fuhr

Das Wort fur kann auch das Verb fahren (Luther-Deutsch:

fur in der Bedeutung »vor«:

Ein Pſalm Dauids / Da er floh fur ſeinem ſon Abſalom.

Ein Psalm Davids, [gesungen,] als er vor seinem Sohn Aschalom floh.

fur in der Bedeutung »für«:

Denn ich bin Arm vnd Elend / Der HERR aber ſorget fur mich

Denn ich bin arm und elend. Der HERR sorgt aber für mich.

fur in der Bedeutung »fuhr«:

Er neigete den Himel vnd fur herab

Er neigte den Himmel und fuhr herab.

SK Version 21.12.2024 ● | ||||||||

ligen | liegen (Verb)

eine flache, ausgestreckte, ruhige oder waagerechte Position oder Körperhaltung einnehmen. Anmerkung:

Das Luther-Wort ligen (liegen) sollte nicht mit liegen (lügen) verwechselt werden.

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||

fur vnd fur | immerfort eigentlich: vor und vor

vorwärts und vorwärts weiter und weiter

unaufhörlich vorwärts in der Bewegung, andauernd, immerfort vorwärts, immerfort, auf Ewig, ewiglich, usw.

DV gibſt einem Könige langes leben / Das ſeine jare wehren jmer fur vnd fur.

Du gibts einem König langes Leben, damit seine Jahre währen immer weiter und weiter.

Der HERR iſt König ewiglich / Dein Gott Zion fur vnd fur

Der HERR ist König ewiglich, dein Gott, Zion, immerfort.

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||

Erbeit | Arbeit, die Erbeit, erbeit

mhd: arebeit, arbeit 1) ursprünglich: Tätigkeit des Knechts, bevorzugt in der Feldarbeit als Tagelöhner 2) Tätigkeit, um den Unterhalt zu verdienen

Vnſer Leben wehret ſiebenzig Jar / wens hoch kompt ſo ſinds achtzig jar / Vnd wens köſtlich geweſen iſt / ſo iſts Mühe vnd Erbeit geweſen /

Unser Leben dauert siebzig Jahre. Wenn es hoch kommt, dann sinds <auch> achtzig. Und wenn es ein erfülltes Leben war, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen.

Du wirſt dich neeren deiner hende erbeit /

a) Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit. b) Du wirst mit Arbeit deinen Unterhalt verdienen.

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||

Lew

Lewe | Löwe, der a) das Tier: der Löwe b) die bildliche Übertragung auf Menschen, wobei oft die Stärke, die Kühnheit und die Raubgier des Löwen das Bild bestimmen.

Beide Schreibweisen, mit und ohne »e« am Ende sind möglich.

Er lauret im verborgen / wie ein Lew in der hüle

Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe in der Höhle.

Vnd wie ein auffgereckter Lewe jageſtu mich /

Und wie ein aufgerichteter [im Sprung befindlicher] Löwe jagest du mich [ ganz sicher].

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||

Hüle | Höhle, die natürlicher Raum in Böden und an den Hängen von Hügeln und Bergen;

Schutz und Lebensraum, für Tiere, aber auch für Menschen.

Er lauret im verborgen / wie ein Lew in der hüle

Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe in der Höhle.

Wie ein junger Lewe der in der hüle ſitzt.

Wie ein junger Löwe, der in einer Höhle sitzt.

Ein Vnterweiſunge Dauids zu beten / Da er in der Hülen war.

Eine Unterweisung Davids, <niedergeschrieben> als er in der Höhle war. Ein Gebet.

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||

zeuchen | zeuchen (Verb; veraltet) zeucheln (Verb; veraltet) ziehen (Verb) ziehen (in jeglichem Sinn), zerren, raffen.

er zoch: er zog (3.Pers. Prä.)

Vnd zoch mich aus der grawſamen Gruben

Und zog mich aus der grausamen Grube

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||

zerſchlagen

zeſchlagen

zurſchlagen

zuſchlagen | zerschlagen (Verb) 1. von Gegenständen: in Stücke schlagen 2. von (menschlichen) Leibern: in Stücke hauen, zerteilen, zerschmettern 3. durch Schlagen verletzen, Wund schlagen

Hinweis: Luther verwendet ohne Unterscheidung:

Die Vorsilben »ze(r)-« und »zu(r)-«

Zur Verwendung der Vorsilben »zer«, »ze«, »zur« und »zu« in der Lutherbibel von 1545 siehe den Artikel:

Das die Gebeine frölich werden / die du zeſchlagen haſt.

Damit die Knochen fröhlich werden, die du zerschlagen hast.

Du ſolt ſie mit einem eiſern Scepter zuſchlahen / Wie Töpffen ſoltu ſie zeſchmeiſſen

Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen. Du sollst sie wie Tontöpfe zerbrechen!

SK Version 11.12.2024 ● | ||||||||

Andlitz | Antlitz, das | ||||||||

Hand

Hende | Hand, die

Hände, die

Mein Gebet müſſe fur dir tügen / wie ein Reuchopffer / Meine hende auffheben / wie ein Abendopffer.

Mein Gebet soll dir erscheinen wie ein Rauchopfer, das Erheben meiner Hände wie ein Abendopfer.

Nimm mein Gebet als Rauchopfer und das Erheben meiner Hände als Abendopfer.

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||

zerbrechen

zebrechen

zubrechen | zerbrechen (Verb) etwas vollständig, gänzlich brechen

1) Gegenstände, Gerätschaften: in Stücke brechen 2) Speisen (wie z. B. Brot): brechen 3) Steine, Erze: in Stücke brechen, zerstoßen 4) Gebäude, Bauten, Anlagen: niederreißen, einreißen, zum Einsturz bringen 5) Körper und Glieder von Menschen oder Tieren: in Stücke teilen 5) Menschlicher Geist, Wille: den Willen brechen

Hinweis: Luther verwendet ohne Unterscheidung:

Die Vorsilben »ze(r)-« und »zu(r)-«

Zur Verwendung der Vorsilben »zer«, »ze«, »zur« und »zu« in der Lutherbibel von 1545 siehe den Artikel:

Denn ſie wöllen nicht achten auff das Thun des HERRN / noch auff die werck ſeiner Hende / Darumb wird er ſie zebrechen vnd nicht bawen.

Denn sie wollen weder die Taten des HERRN respektieren noch die Werke seiner Hände. Deshalb wird er sie [ihren Geist, ihre Absichten] brechen und nicht aufbauen [gedeihen lassen, bestärken, fördern].

Zubrich den arm des Gottloſen

Zerbrich den Arm der Gottlosen

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||

gottlos | gottlos (Adjektiv) Religiöser Begriff, der die Existenz Gottes voraussetzt:

a) Zustand: los von Gott; von Gott verlassen; ohne Gott. b) religiöse Grundhaltung: Gott nicht dienend; die Ehre, den Willen, die Gebote Gottes missachtend

So wird man ſein gottlos weſen nimer finden.

So wird man sein gottloses Wesen niemals finden.

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||

Heiden | Heiden, die

Heide, der Heiden

Im Alten Testament nur im Plural gebräuchlich.

(eigtl. Völker). Im religiösen Sinn sind Heiden Menschen, die nicht an Gott glauben bzw. angehörige fremder Religionen.

Gemeint sind (allumfassend) Völker mit fremden Religionen und fremden Gotteskulten aus der Sicht des Sprechenden in Abgrenzung zum Volk Gottes, die anderen bzw. fremden Völker.

vnd [ſie] ſprachen zu jm [d. i. Samuel] / Sihe / Du biſt alt worden / Vnd deine Söne wandeln nicht in deinen wegen / So ſetze nu einen König vber vns / der vns richte / wie alle Heiden haben.

... und sie sprachen zu Samuel: »Schau, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht auf deinen Wegen. Setze daher einen König ein, der über uns Recht spreche, so, wie ihn alle anderen Völker haben!«

Im Neuen Testament verwendet Luther das Wort auch im Singular.

Unsere Übersetzung »Ungläubiger« trifft es nicht ganz: Gemeint ist in den Texten eigentlichen eine Person, die einem anderen Staat angehört und daher eine andere Religion ausübt. Der Begriff »Ausländer« würde allerdings in der heutigen Zeit noch weniger passen.

Höret er die Gemeine nicht / So halt jn als einen Heiden vnd Zölner.

Hört er nicht auf die Gemeinde, dann halte ihn für einen Ungläubigen und Zöllner.

So aber jemand die ſeinen / ſonderlich ſeine Hausgenoſſen / nicht verſorget / der hat den glauben verleugnet / vnd iſt erger denn ein Heide.

Wenn aber jemand die Seinen, insbesondere seine Mitbewohner, nicht versorgt, dann hat er den Glauben verleugnet, und er ist schlimmer als ein Ungläubiger.

SK Version 21.12.2024 ● | ||||||||

vmbkomen | umkommen (Verb)

Schemen müſſen ſie ſich vnd erſchrecken jmer mehr vnd mehr / Vnd zu ſchanden werden vnd vmbkomen.

Schämen müssen sie sich und immer mehr und mehr erschrecken. Sie müssen zuschanden werden und umkommen.

SK Version 28.05.2025 ● | ||||||||

höreſtu | hörst du (Verb) 2. Person Singular Indikativ Aktiv von hören (Verb)

Präsens: höreſtu: hörst du -u: Die Flexion mit dem angehängten »u« ist eine eigentümliche Form, die sonst nur noch aus älteren Texten bekannt ist. Gebildet wurde sie aus der 2. Person, zusammengezogen mit dem Personalpronomen »du«, aus dem das »u« stammt. Diese Form impliziert eine gewisse Dringlichkeit und Direktheit der Ansprache, die unmittelbare Hinwendung zum Gegenüber. So kann es die unzweifelhafte Feststellung des Handelns, die dringliche Ansprache oder die unmittelbare Aufforderung zum Handeln bedeuten (Indikativ in der Aussage), die Erfüllung einfordern, mutmaßen bzw. unterstellen (Konjunktiv), oder zur Antwort und Erklärung auffordern (Verb in der Frage).

Heute ist stattdessen das Verb in seiner gebräuchlichen Flexion verbunden mit »du« zu verwenden. Die Direktheit oder eine Aufforderung kann bestenfalls durch eine Sinn tragende Beifügung umschrieben werden abhängig vom Kontext. Sie kann ggf. durch einen Imperativ herausgestellt werden. höreſtu: hörst du (ganz bestimmt, ohne Zweifel)!

Das verlangen der Elenden höreſtu HERR / Jr hertz iſt gewis / das dein Ohre drauff mercket.

Den Wunsch der Elenden hast du gehört, HERR! Ihr Herz ist sich sicher, dass dein Ohr es vernommen hat.

Hier wird im zweiten Satzteil mit »iſt gewis« die Absolutheit des »höreſtu« noch betont.

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||

Erläuterungen siehe | |||||||||

™Hinweise zur Stilkunst.de-Ausgabe

Erläuterungen zum Satz und zur Typografie des Bibeltextes

Der Text aus der Lutherbibel ist auf unseren Seiten in Anlehnung an das Druckbild des Originals von 1545 wiedergegeben.

Den Seitenaufbau, die verwendeten Schriften, die Schreibregeln der Frakturschrift und Luthers Intentionen, mit der Typografie Lesehilfen bereitzustellen, erläutert dem interessierten Leser unser Artikel »Satz und Typografie der Lutherbibel von 1545«.

Der Psalm 10 im evangelischen Kirchenjahr

Ordnung der Predigtexte und Lesungen 1978/1979 - 2017/2018

2. Sonntag der Passionszeit – Reminiszere | Psalm 10,4.11-14.17-18

Das evangelische Kirchenjahr

Sonntag Reminiszere 2012/2013

Sonntag Reminiszere 2012/2013

Der Artikel zeigt Spruch, Psalm und Liedauswahl für die Woche sowie die Bibeltexte für Lesungen und Predigten nach der Kirchenordnung.