»Der Regenbogen Noahs«

Das Bild im 1. Buch Mose, Kapitel IX.

Die Lutherbibel von 1545

Die Bilder der Lutherbibel von 1545

Bildbesprechung

Die gantze Heilige Schrifft Deudsch

D. Martin Luther, Wittenberg 1545

Die Geschichtsbücher des Alten Testaments

»Das Zeichen Bundes: Der Regenbogen«

1. Buch Mose

Kapitel 9

Eine Bildbesprechung

Inhalt dieser Seite

- 1. Auswahlverzeichnis für die Kapitel und Beiträge

- 2. Das Bild

- 2.1 Der Holzschnitt

- 2.2 Unsere Abbildung

- 3. Der Holzschnitt in der Ausgabe von 1545

- 4. Die Geschichte zu den Bildinhalten

- 4.1 Das Ende der großen Wasserflut

- 4.2 Gott übergibt die Verantwortung für die Welt an Noah und seine Söhne

- 4.3 Erfurcht vor dem Leben

- 4.4 Gottes Bund mit Noah

- 4.5 Das Zeichen des Bundes: Der Regenbogen

- 4.6 Der betrunkene und entblößte Noah wird zum Fluch Kanaans

- 5. Die drei Szenen im Holzschnitt

- 6. Abschlussbemerkung

- 7. Empfehlungen

Der Holzschnitt

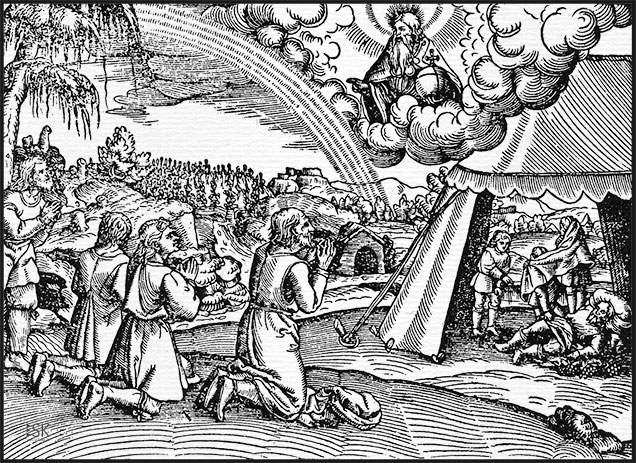

Dem 1. Buch Mose ist im neunten Kapitel ein Bild beigefügt, das den Regenbogen zeigt, der nach der großen Wasserflut, der Sintflut, als Zeichen den neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen am Himmel erschien.

Der Druckstock ist als Holzschnitt erstellt worden, der die Maße ca. 15 x 11 cm besitzt.

Unsere Abbildung

Wir zeigen hier eine aufbereitete Reproduktion des Bildes, das in der Lutherbibel von 1545 unkoloriert abgedruckt wurde.

Der Holzschnitt in der Ausgabe von 1545

Abbildung: »Der Regenbogen als Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen«

Bild zum 1. Buch Mose, Kapitel 9, in der Lutherbibel von 1545.

- Klicken Sie auf das Bild, um eine größere Abbildung zu erhalten.

Die Geschichte zu den Bildinhalten

Das Bild greift aus der Noah-Geschichte drei Teilgeschichten auf:

- Der Segen Gottes für Noah alle nachfolgenden Generationen, sowie für die Tiere und deren Nachkommen.

- Die Besiegelung des Bundes mit dem Regenbogen als immerwährendes Zeichen des Bundes.

- Die Erbschuld Kanaans und dessen Nachkommen.

Das Ende der großen Wasserflut

Nach der großen Wasserflut (![]() 1Mos 6,9 - 8,19) haben Noah und seine Frau, seine drei Söhne und deren Frauen, sowie die zahlreichen ausgewählten Tiere, die mit in der Arche waren, endlich wieder festen Boden unter den Füßen.

1Mos 6,9 - 8,19) haben Noah und seine Frau, seine drei Söhne und deren Frauen, sowie die zahlreichen ausgewählten Tiere, die mit in der Arche waren, endlich wieder festen Boden unter den Füßen.

Noah verlässt die Arche, baut Gott einen Altar und verrichtet ein erstes Brandopfer nach der Wasserflut (![]() 1Mos 8,20-22).

1Mos 8,20-22).

Dafür erhält er von Gott die Zusage, dass »so lange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer vnd Winter, Tag und Nacht«.

Gott übergibt die Verantwortung für die Welt an Noah und seine Söhne ( 1Mos 9,1-3)

1Mos 9,1-3)

Die letzten Überlebenden der Menschen werden von Gott mit demselben Spruch gesegnet, der auch schon an Adam und Eva erging (![]() 1Mos 1,28): »Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde« (1Mos 9,1).

1Mos 1,28): »Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde« (1Mos 9,1).

Wie schon Adam und Eva bekommen nun Noah und seine Familienangehörigen die Verantwortung für die Welt übertragen, mit allen Lebewesen, die sie bewohnen (1Mos 9,2-3).

Ehrfurcht vor dem Leben ( 1Mos 9,4-7)

1Mos 9,4-7)

Dem Segen folgt die Ermahnung, respektvoll mit dem Leben umzugehen. Gleichzeitig wird ein Gebot formuliert, das gesetzlichen Charakter besitzt: »Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden«.

Hier vollzog sich eine Wandlung: In ![]() 1Mos 4,15, in der Geschichte von Kain und Abel, positionierte sich Gott noch eindeutig gegen die Todesstrafe. Mehr noch: Die Richter und Henker sollen stärker bestraft werden als der Täter selbst. Nun sanktioniert Gott die Todesstrafe für das Kapitalverbrechen Mord und stellt die Richter und Henker dabei frei von Sünde.

1Mos 4,15, in der Geschichte von Kain und Abel, positionierte sich Gott noch eindeutig gegen die Todesstrafe. Mehr noch: Die Richter und Henker sollen stärker bestraft werden als der Täter selbst. Nun sanktioniert Gott die Todesstrafe für das Kapitalverbrechen Mord und stellt die Richter und Henker dabei frei von Sünde.

Diese wenigen Verse zeigen, wie sehr sich im Laufe der Zeit das Gottesbild verändert hat und dabei auf gesellschaftliche Erfordernisse und Unzulänglichkeiten reagierte. Dies ist wichtig mit Blick auf unsere heutigen Kirchen, die durch Dogmen und Ordnungen bemüht sind, selbst notwendige Veränderungen zu unterbinden. Doch neben vielen kleinen und großen weiteren Geschichten ist die Geschichte Noahs und der Sintflut ein Beispiel dafür, dass sich Gott ständig ändert – ganz unabhängig davon, ob Kirchen und Dogmen es zulassen wollen oder nicht. Theologen, Kirchen und Sekten, die Gott nicht in seiner jeweiligen Gegenwart suchen, brauchen sich nicht wundern, wenn sie ihn nicht finden. Zwar behaupten sie, sie hätten ihn gefunden, doch ihr Gottesbild ist entweder ein Echo aus alten Zeiten, oder die Wunschvorstellung religiöser Führer, begründet mit theologischen Konstrukten, oder beides. Ihre Überlegungen berücksichtigen meist nicht: Gott entscheidet selbst, wer er ist, wie er ist und welche er Beziehung er zu uns pflegt. Und zwar jederzeit! Wie im Bund mit Noah.

Auch Gottes Umgang mit der Todesstrafe hat sich wieder verändert. Mit den Lehren Jesu, mit dem »neuen Bund«, den Gott durch Jesu Tod mit den Menschen geschlossen hat, ist das Gesetz der Todesstrafe gelöscht.

In seiner Anmerkung zu Vers ![]() 1Mos 9,6 ist Luther unpräzise. Richtig, »Hie iſt das weltlich Schwert eingeſetzt / Das man die Mörder tödten ſol.« Aber: Das galt für Zeit Noahs und danach. Luther berücksichtigt nicht, dass die jesuanischen Gebote der Nächstenliebe und der Feindesliebe dies für unsere (wie für seine) Zeit ausschließen. Er gibt dadurch dem weltlichen Schwert den biblisch begründeten Freibrief dafür, die Todesstrafe anzuwenden. Aber immerhin: Er begrenzt es auf Mörder. Ganz anders, als es die Kirche und der Staat praktizierten und dabei ihre Rechtfertigung immer wieder in alttestamentlichen Texten suchten und fanden. Nur: Gott hat sich seitdem verändert!

1Mos 9,6 ist Luther unpräzise. Richtig, »Hie iſt das weltlich Schwert eingeſetzt / Das man die Mörder tödten ſol.« Aber: Das galt für Zeit Noahs und danach. Luther berücksichtigt nicht, dass die jesuanischen Gebote der Nächstenliebe und der Feindesliebe dies für unsere (wie für seine) Zeit ausschließen. Er gibt dadurch dem weltlichen Schwert den biblisch begründeten Freibrief dafür, die Todesstrafe anzuwenden. Aber immerhin: Er begrenzt es auf Mörder. Ganz anders, als es die Kirche und der Staat praktizierten und dabei ihre Rechtfertigung immer wieder in alttestamentlichen Texten suchten und fanden. Nur: Gott hat sich seitdem verändert!

Im Grunde erzählt die Geschichte der Sintflut vom »Reset«, alles auf Neubeginn. Die Geschichte der Menschheit, vor allem aber die Geschichte der Beziehung Gottes zu den Menschen wird neu gestaltet und neu erzählt. Dies konkretisiert sich im nächsten Abschnitt.

Gottes Bund mit Noah ( 1Mos 9,8-11)

1Mos 9,8-11)

Gott schließt nun einen Bund mit Noah, der sich auf alle seine Nachkommen erstreckt, aber auch auf alle Tiere, die mit an Bord der Arche waren und auf deren Nachkommen. Das Versprechen Gottes darin ist: Es soll nie wieder zu einer solchen Katastrophe kommen, die beinahe alles Leben auf der Erde auslöscht.

Das Zeichen des Bundes: Der Regenbogen ( 1Mos 9,12-17)

1Mos 9,12-17)

Als Zeichen des Bundes setzte Gott den Regenbogen ein. Interessant daran ist: Gott setzt den Regenbogen ein, um sich selbst an diesen Bund mit Noah, den Menschen und den Tieren zu erinnern! Selbstverständlich: Daraus folgt, weil ja der Regenbogen nicht nur von ihm, sondern vor allem von Menschen gesehen werden kann, dass sich auch die Menschen beim Anblick des Regenbogens an diesen Bund erinnern mögen. Für alle Zukunft.

Die Geschichte betrifft somit alle nachfolgenden Generationen bis heute: Ein Regenbogen solle uns daran erinnern, dass es einen Bund gibt zwischen Gott und den Menschen. Ob nach leichtem Nieselregen oder nach schwersten Unwettern: Der Regenbogen ist das Zeichen dafür, dass das Leben weitergeht und die Welt fortbesteht.

Die Botschaft lautet gleichzeitig: Fürchtet Euch nicht vor starkem Regen und Unwetter. Beide sind wichtig, um das Leben gedeihen zu lassen. Sie haben nicht die Bedeutung, die einst die große Wasserflut hatte. Erst dann, wenn kein Regen mehr fällt, wenn die Luft heiß und trocken sein wird, wenn sich kein Regenbogen mehr am Himmel zeigt, dann wird der Lebensraum für die Menschen und ihre Tiere knapp werden.

Der Regenbogen ist ein Synonym für gedeihendes Leben in einem fruchtbaren Klima.

Der betrunkene und entblößte Noah wird zum Fluch Kanaans ( 1Mos 9,20-27)

1Mos 9,20-27)

Das Kapitel 9 erklärt abschließend, warum die Kanaaniter in der Antike ein glückloses Volk waren, dessen Land ständig überfallen und besetzt wurde. Schließlich gelang ja den Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten unter der Führung Josuas die Landnahme Kanaans (um 1230 v. Chr., vgl. ![]() Buch Josua, Kapitel 1 und

Buch Josua, Kapitel 1 und ![]() Kapitel 2).

Kapitel 2).

Das Pech Kanaans kommt nicht von Ungefähr. Es begründet sich in einer unglücklichen Situation, in der Ham, Sohn Noahs und Vater Kanaans, seinen Vater Noah vorfand.

Noah war nach einem üppigen Besäufnis volltrunken zu Bett gegangen (dies ist übrigens der älteste biblische Bericht über Genuss von alkoholischen Getränken und Alkoholmissbrauch!). Wie üblich, schlief Noah nackt. Doch die Bettdecke verrutschte. Als Ham den Schlafraum betrat, sah er folglich Noahs Geschlechtsteile. Zwar verließ er sofort den Raum, doch zu spät! Allein der Anblick des Geschlechtsteils des Vaters verflucht die eigenen Nachkommen! Ein Gebot oder eine Vorschrift, der wir heute kaum folgen können. Insbesondere FKK-Freunde werden dem eher mit Unverständnis begegnen.

Doch seit Adam, nach dem Sündenfall, ist die Bedeckung der Scham, der primären weiblichen und männlichen Geschlechtsteile in der Bibel verbindlich. Interessant in dieser Geschichte ist allerdings: Nicht Noah trifft der Fluch, weil er so sorglos unbedeckt war. Galt schon für ihn wegen der Trunkenheit eine gewisse Unzurechnungsfähigkeit? Denn in späteren Texten erfahren wir, dass nicht der, der die Scham sieht, ein Problem hat, sondern der, dessen Scham entblößt ist oder wird.

Noah jedenfalls, der sich womöglich hätte selbst maßregeln sollen, warum er so sturzbetrunken seine Söhne in eine solche Situation bringen konnte (schließlich wollte Ham nur sehen, ob es seinem Vater gut ging), verflucht Kanaan! Für das Vergehen des Vaters hat der Sohn zu büßen! Ham selbst kommt zwar unbeschadet davon, muss nun aber das Unglück seines Sohnes ertragen: Kanaan sollte ein Knecht Sems werden. Dies meint: Die Nachkommen Sems sollten über die Nachkommen Kanaans, die Kanaaniter und weiterer Volksstämme im Umfeld Israels, herrschen!

Die Landnahme Kanaans sowie die Feindschaft der Israeliten in der Antike mit etlichen Völkern bekam in der Geschichte der entblößten Scham ihre Rechtfertigung.

Sem allerdings, der älteste Sohn Noahs, ist der Stammvater der Israeliten. Einer seiner Nachkommen war Abram, der später Abraham genannt wurde (![]() 1Mos 11,10-26) und dessen Nachkomme dann Jesus war (

1Mos 11,10-26) und dessen Nachkomme dann Jesus war (![]() Mt 1,1-17).

Mt 1,1-17).

Die drei Szenen im Holzschnitt

Die Abbildung zeigt drei Szenen aus dem Text gleichzeitig.

Zu sehen sind:

- In den Wolken thront Gott. Noah und seine drei Söhne hören in andächtiger Haltung die Worte Gottes, der sie anweist, Verantwortung für die Erde und alles Leben zu übernehmen. Gott schließt den neuen Bund mit den Menschen. (Verse 1-11).

- Über dem Land leuchtet aus schweren Regenwolken ein Regenbogen: Das Zeichen des Bundes Gottes mit den Menschen (Verse 12-17).

- Rechts im Bild sieht man den betrunkenen Noah, der nackt auf seinem Bett schlief. Ham (links) sah die Scham des Vaters, seine Brüder bedecken den Vater ehrfurchtsvoll, ohne ihn anzusehen, verhüllt unter einer Decke (Verse 20-27).

- Die Landschaft zeigt die Spuren der Wasserflut. Zu erkennen ist ein zerstörtes Haus, eine Burgruine, Dächer einer verwüsteten Stadt im Hintergrund, umgeknickte und kahle Baumstämme, Baumstümpfe, ein Bach, der letztes Wasser abfließen lässt.

Abschlussbemerkung

Die Bilder zeigen meist mehrere Szenen aus einem Buch oder Kapitel gleichzeitig und führen den Leser visuell in Stoff ein.

Die Künstler, die diese Bilder entworfen hatten, waren Meister der Mediengestaltung. Sie nutzten kleinste Flächen, um ganze Geschichten zu erzählen. Sie schnitten mit einem Stecheisen aus einem kleinen Holzblock derart genau, dass die vielen Details auf dem Zielmedium im Druck trotz dicker Druckerschwärze und faseriger Papiere erkennbar blieben!

Verstand man es, diese Bilder »zu lesen«, konnten daraus wieder die Geschichten entwickelt und nacherzählt werden. Dies war vor allem für jene Betrachter wichtig, die des Lesens unkundig waren oder Hilfen benötigten, um die durchaus schwierigen Texte der Bibel zu verstehen. Die Bilder waren ein wichtiger Anreiz dafür, die Texte zu lesen oder Lesen zu lernen, und trugen so erheblich zur Bildung ganzer Bevölkerungsgruppen bei.

Luthers Vorreden 1545

Vorrede auf das Alte Testament

Vorrede auf das Alte Testament

Luther erklärt die Bedeutung des Alten Testaments und der Gesetze Mose. Diese Schriften seien für Christen sehr nützlich zu lesen, nicht zuletzt deshalb, weil Jesus, Petrus und Paulus mehrfach daraus zitieren.