Der Prophet Jesaja

Kapitel XIII.

Die Lutherbibel von 1545

Die Texte der Lutherbibel von 1545 in Frakturschrift

Das Alte Testament

Die Bücher der Propheten

Die gantze Heilige Schrifft Deudsch

D. Martin Luther, Wittenberg 1545

Der Prophet Jesaja

C. XIII.

Jes 13,1-22; 14,1-2

mit Worterklärungen

Luther-Deudſch | Deutsch

Der Text in 66 Kapiteln

Inhalt dieser Seite

- Allgemeines

- 1. Auswahlverzeichnis für die Kapitel

- 2. Gliederung der Abschnitte

- Text

- 3. Der Prophet Jeſaia, Capitel XIII.

- Hilfen zum Text

- 4. Suche: Luther-Wort im Wörterbuch finden

- 5. Erläuterung der Abkürzungen biblischer Bücher im Text

- 6. Worterklärungen: Namen, Wörter und Begriffe im Text

- 7. Erläuterungen zum Satz und zur Typografie des Textes

- Empfehlungen

- 8. Luthers Vorrede zum Alten Testament

- 9. Luthers Vorrede zu den Büchern der Propheten

Gliederung Kapitel XIII.

Nr. | Textstelle | Abschnitt | Link zum Text |

Kapitel XIII. | ||

|

1 - 39 |

ERSTER TEIL DES BUCHES JESAJA

|

|

13,1 - 23,18 |

IX. BOTSCHAFTEN AN DIE VÖLKER

|

1 | 13,1-22 | |

2 | 14,1-2 | |

🕮

Kapiteleinteilung nach der Ausgabe von 1545,

Angabe der Textstelle nach heutiger Zählweise.

Der Prophet Jeſáiá.

[10b]

XIII.

IX.

BOTSCHAFTEN AN DIE VÖLKER

13,1 - 23,18

Gottes Gericht über Babel

DIs iſt die Laſt vber Babel / die Jeſaia der ſon Amoz ſahe. 2Werfft Panir auff / auff hohen Bergen / rufft getroſt wider ſie / werfft die hand auff / laſſt einzihen durch die thore der Fürſten. 3Ich hab meinen Geheiligeten geboten / vnd meinen ſtarcken geruffen zu meinem zorn / die da frölich ſind in meiner Herrligkeit. 4Es iſt ein geſchrey einer Menge auff den Bergen / wie eines groſſen Volcks / ein geſchrey als eins getümels der verſamleten Königreiche der Heiden. Der HERR Zebaoth rüſtet ein Heer zum ſtreit / 5die aus fernen Landen komen vom ende des himels / Ja der HERR ſelbs ſampt dem Zeuge ſeines zorns / zu verderben das gantze Land.

6HEulet / Denn des HERRN tag iſt nahe / er kompt wie eine verwüſtung

[10b | 11a]

Jeſáiá. C. XIII. XIIII․

XI.

vom Allmechtigen. 7Darumb werden alle Hende laſs / vnd aller Menſchen hertz wird feig ſein. 8Schrecken / angſt vnd ſchmertzen wird ſie ankomen / es wird jnen bang ſein / wie einer Gebererin / Einer wird ſich fur dem andern entſetzen / fewrrot werden jr angeſicht ſein. 9Denn ſihe / des HERRN tag kompt grauſam / zornig / grimmig / das Land zuuerſtören / vnd die Sünder draus zuuertilgen. 10Denn die Sterne am Himel vnd ſein Orion ſcheinen nicht helle / Die Sonne gehet finſter auff / vnd der Mond ſcheinet tunckel. 11Ich wil den Erdboden heimſuchen / vmb ſeiner bosheit willen / vnd die Gottloſen vmb jrer vntugent willen. Vnd wil des hohmuts der Stoltzen ein ende machen / vnd die hoffart der Gewaltigen demütigen. 12Das ein Man theurer ſein ſol denn fein Gold / vnd ein Menſch werder denn golds ſtücke aus Ophir.

(Werdeer)

Das iſt / Der Leute werden ſo wenig ſein im Lande als Gold.

13DArumb wil ich den Himel bewegen / das die Erden beben ſol von jrer ſtet / durch den grim des HERRN Zebaoth / vnd durch den tag ſeines zorns. 14Vnd ſie ſol ſein / wie ein zuſcheucht Rehe / vnd wie ein Herd on hürten / Das ſich ein jglicher zu ſeinem Volck heimkeren / vnd ein jglicher in ſein Land fliehen wird. 15Darumb / das welcher ſich da finden leſſt / erſtochen wird / vnd welcher dabey iſt / durchs ſchwert fallen wird. 16Es ſollen auch jre Kinder fur jren augen zeſchmettert / jre Heuſer geplündert / vnd jre Weiber geſchendet werden. 17Denn ſihe / Ich wil die Meder vber ſie erwecken / die nicht ſilber ſuchen / oder nach gold fragen / 18Sondern die Jünglinge mit Bogen erſchieſſen / vnd ſich der früchte des Leibs nicht erbarmen / noch der Kinder ſchonen.

(Sie)

Das iſt Babel.

Meder.

19ALſo ſol Babel / das ſchöneſt vnter den Königreichen / die herrliche pracht der Chaldeer / vmbkeret werden von Gott / wie Sodom vnd Gomorra / 20Das man fort nicht mehr da wone / noch jemand da bleibe fur vnd fur. Das auch die Araber keine Hütten daſelbſt machen / vnd die Hirten keine hurten da auff ſchlahen. 21Sondern Zihim werden ſich da lagern / vnd jre heuſer vol Ohim ſein / vnd Strauſſen werden da wonen / vnd Feld geiſter werden da hüpffen / 22vnd Eulen in jren Pallaſten ſingen / vnd Drachen in den luſtigen Schlöſſern. Vnd jre zeit wird ſchier komen / vnd jre tage werden ſich nicht ſeumen.

Ohim / Zi-him.

Ohim halt ich ſey faſt allerley wilde Thier / ſo vier füſſig ſind / Gleich wie Zihim allerley wilde Vogel.

14

Beginn des Kapitels 14 nach heutiger Zählweise!

Die Rückkehr der Israeliten aus dem Exil

DEnn der HERR wird ſich vber Jacob erbarmen / vnd Iſrael noch weiter erwelen / vnd ſie in jr Land ſetzen. Vnd Frembdlinge werden ſich zu jnen thun / vnd dem hauſe Jacob anhangen. 2Vnd die Völcker werden ſie annemen / vnd bringen an jren Ort / das ſie das haus Iſrael beſitzen wird im Lande des HERRN zu Knechten vnd Megden. Vnd werden gefangen halten / die / von welchen ſie gefangen waren / vnd werden herrſchen vber jre Treiber.

✽

Wörterbuch zur Lutherbibel

Wörtersuche

Gesuchtes Luther-Wort eingeben:

Die Liste aller der Schlagwörter im Wörterbuch findet sich im ![]() Register.

Register.

Namen und Abkürzungen biblischer Bücher

Luthers Verweise auf biblische Bücher

Kürzel | Bezeichnung in Luthers Biblia 1545 | Moderne Bibel | Kürzel |

Jeſa. | Der Prophet Jeſaja.Biblia Vulgata: | Der Prophet Jesaja Das Buch Jesaja | Jes Jes Jes Is |

Gen. | Das erste Buch Moſe. | Das erste Buch Mose (Genesis) Genesis 1. Buch Mose | 1. Mose Gen 1Mos |

Pſal. | Der Pſalter.Biblia Vulgata: | Der Psalter Die Psalmen Das Buch der Psalmen | Ps Ps Ps |

Hiob | Das Buch Hiob.Biblia Vulgata: | Das Buch Hiob (Ijob) Das Buch Ijob | Hiob Ijob Hiob |

Jer. | Der Prophet Jeremia.Biblia Vulgata: | Der Prophet Jeremia Das Buch Jeremia | Jer Jer Jer |

Amos | Der Prophet Amos.Biblia Vulgata: | Der Prophet Amos Das Buch Amos

| Am Am Amos |

Erläuterungen siehe | |||

Worterklärungen: Übersicht

Die folgenden Begriffe aus dem Text Jes 13 werden hier erläutert.

Versnummer: Luthers Wort | |||

1: Babel | 2: Panier | 3: Geheiligeten | |

4: Heiden | 9: Sünder | ||

9: zuuerſtören | 9: zuuertilgen | 10: Orion | |

10: tunckel | 11: Gottloſen | 10: hohmuts | |

11: hoffart | 12: werder | 13: ſtet | |

14: zuſcheucht | 14: hürten | 14: jglicher | |

16: Heuſer | 16: Weiber | 19: Babel | |

19: vmbkeret | 20: fur vnd fur | ||

14: hurten | 21: Feld geiſter | 22: Drachen | |

1: Jacob | 1: Iſrael | 1: erwelen | |

1: Frembdlinge | |||

Klick auf ein Wort führt zum Eintrag mit den Erklärungen. Das vollständige Verzeichnis findet sich hier: | |||

Aus dem Wörterbuch

Worterklärungen:

Seltene Namen, Wörter und Begriffe im Text Jes 13

Luther-Deutsch | Deutsch | Erläuterungen | ||||||||||||||||

Babel | Babel (Name) Im Alten Testament:

a) Name für die sumerische Stadt Babylon Ehemalige Hauptstadt Babyloniens, gelegen am Euphrat, etwa 90 km südlich des heutigen Bagdads (Irak).

b) Name für das Land Babylonien Landschaft am Unterlauf der Flüsse Euphrat und Tigris, zwischen der heutigen irakischen Stadt Bagdad und dem Persischen Golf gelegen. Hintergrund zu Psalm 87

Gottes Handeln gegenüber dem Pharao vor dem Auszug aus Ägypten sowie sein Handeln gegenüber Nebukadnezzar II. während des Exils der Judäer in Babylonien gab Anlaß zu Dank und Lobpreis. Damit war aber auch die Vepflichtung verbunden, immer wieder diese Geschichten zu erzählen. Sie erklären, dass Gott stets beim Volk ist, bei den Menschen, und nicht an ein Land, an eine Stadt, an einen Berg oder an den Tempel gebunden ist. Sie erklären, dass Gott selbst es mit den Königen mächtiger Staaten aufnimmt, wenn es um sein Volk geht.

JCh wil predigen laſſen Rahab vnd Babel / das ſie mich kennen ſollen

a) Ich will über Rahab und Babel predigen lassen, dass sie mich kennen sollen. b) Ich will über Ägypten und Babylonien predigen lassen, damit sie mich genauer kennen lernen.

Hintergrund zu Psalm 137

Der babylonische König Nebukadnezzar II. eroberte 597 v. Chr. Jerusalem und setzte in Juda Zedekia als König ein. Nach einem Treuebruch Zedekias eroberte Nebukadnezzar II. 587/586 v. Chr. Jerusalem erneut, zerstörte den Tempel und deportierte einen großen Teil der Bevölkerung Judas nach Babylonien.

AN den waſſern zu Babel ſaſſen wir / vnd weineten / Wenn wir an Zion gedachten.

a) An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. b) In Babylon saßen wir am Euphrat und weinten, wenn wir an Zion dachten.

SK Version 21.11.2024 ● | ||||||||||||||||

Panier

Panir | Panier, das (veraltet) Banner, Fahne, Feldzeichen Schiffsflagge

Das Banner war als Fahne das Feldzeichen eines Heerführers, unter dem sich eine Truppe auf dem Schlachtfeld ordnete.

Es ist Symbol und Ausdruck der Identifikation mit dem Heerführer. Heute haben Staatsflaggen, Firmen- oder Produkt-Logos (Marken) eine ähnliche Funktion.

Vnd im Namen vnſers Gottes werffen wir Panier auff

a) Und im Namen Gottes werfen wir Panier auf b) Und im Namen Gottes erheben wir das Banner. c) Und im Namen Gottes geben wir uns zu erkennen.

Schiffsflagge: Das Panier der Zwillinge

NAch dreien monden aber ſchifften wir aus in einem Schiffe von Alexandria / welchs in der Jnſulen gewintert hatte / vnd hatte ein Panir der Zwilling.

Nach drei Monaten schifften wir aus in einem alexandrinischen Schiff, das bei der Insel überwintert hatte. Es fuhr unter der Flagge der Zwillinge.

Anm.: Das »Panier der Zwillinge« meint die Schiffsflagge mit der Abbildung des Sternbilds Zwillinge (Gemini). Das Sternbild hat die Form eines langgezogenen Rechtecks. Die beiden mit bloßem Auge sichtbaren Hauptgestirne Castor (α Geminorum) und Pollux (β Geminorum) bilden mit Blick Richtung Norden die beiden nordwestlichen Eckpunkte des Rechtecks. Mitten zwischen ihnen hindurch geht der 31. Breitengrad, auf dem sich die ägyptische Stadt Alexandria befindet. D.h., das Sternbild Zwillinge bewegt sich von Horizont zu Horizont über Alexandria hinweg und steht an seinem höchsten Punkt senkrecht über der Stadt.

Das »Panier der Zwillinge« meint daher womöglich das (oder ein) Wappen des antiken Alexandria. Dann stammte das Schiff mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus dieser Stadt.

Abgebildet waren neben anzunehmenden weiteren Elementen und Ornamenten (Schiff? Stadt? Tempel?) mit Sicherheit zwei Sterne, die übereinander standen, wobei der untere Stern gegenüber der Mitte nach links, der obere nach rechts versetzt war.

Allerdings bestand in Rom ein ausgeprägter Kult für die Dioskuren (Die Söhne des Zeus Castor und Pollux). Auf dem Forum Romanum befand sich der Aedes Castoris, ein Tempel, der den Dioskuren Castor und Pollux geweiht war. Die Schiffsflagge könnte daher auf einen römischen Eigner hinweisen.

Vgl. dazu Luthers Anmerkung in der Marginalspalte zu Apg 28,11:

(Zwilling) Die nu ein Geſtirn am Himel heiſſen / wurden bey den Heiden gehalten fur Götter die den Schiffleuten gnedig weren / vnd heiſſen Castor vnd Pollux.

SK Version 21.11.2024 ● | ||||||||||||||||

Geheiligete

Geheiligetes

Geheiligetets

| Geheiligte, der

Geheiligte, das a) Maskulinum: jemand, der religiöse Tugenden (göttlich vollkommen) lebt und daher verehrungswürdig ist. b) Neutrum: etwas, das Gott geweiht ist und der göttlichen Verehrung dient

Siehe auch:

Ich hab meinen Geheiligeten geboten / vnd meinen ſtarcken geruffen

Ic habe meinen Geheiligten geboten vnd meine Starken gerufen

vnd ſie gaben geheiligetets fur die Leuiten / Die Leuiten aber gaben geheiligetes fur die kinder Aaron.

Und sie gaben Geheilgtes vor die Leviten. Die Leviten aber gaben Geheiligtes vor die Kinder Aaron.

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||||||||||

Heiden | Heiden, die

Heide, der Heiden

Im Alten Testament nur im Plural gebräuchlich.

(eigtl. Völker). Im religiösen Sinn sind Heiden Menschen, die nicht an Gott glauben bzw. angehörige fremder Religionen.

Gemeint sind (allumfassend) Völker mit fremden Religionen und fremden Gotteskulten aus der Sicht des Sprechenden in Abgrenzung zum Volk Gottes, die anderen bzw. fremden Völker.

vnd [ſie] ſprachen zu jm [d. i. Samuel] / Sihe / Du biſt alt worden / Vnd deine Söne wandeln nicht in deinen wegen / So ſetze nu einen König vber vns / der vns richte / wie alle Heiden haben.

... und sie sprachen zu Samuel: »Schau, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht auf deinen Wegen. Setze daher einen König ein, der über uns Recht spreche, so, wie ihn alle anderen Völker haben!«

Im Neuen Testament verwendet Luther das Wort auch im Singular.

Unsere Übersetzung »Ungläubiger« trifft es nicht ganz: Gemeint ist in den Texten eigentlichen eine Person, die einem anderen Staat angehört und daher eine andere Religion ausübt. Der Begriff »Ausländer« würde allerdings in der heutigen Zeit noch weniger passen.

Höret er die Gemeine nicht / So halt jn als einen Heiden vnd Zölner.

Hört er nicht auf die Gemeinde, dann halte ihn für einen Ungläubigen und Zöllner.

So aber jemand die ſeinen / ſonderlich ſeine Hausgenoſſen / nicht verſorget / der hat den glauben verleugnet / vnd iſt erger denn ein Heide.

Wenn aber jemand die Seinen, insbesondere seine Mitbewohner, nicht versorgt, dann hat er den Glauben verleugnet, und er ist schlimmer als ein Ungläubiger.

SK Version 21.12.2024 ● | ||||||||||||||||

Zebaoth

HERR Zebaoth | Zebaot

HERR Zebaot Das hebräische Wort Zebaot (צבאות) meint »Heere« oder »Heerscharen« und ist ein Attribut zum Gottesnamen JHWH (יהוה). Es beschreibt Gott entweder als denjenigen, der über der Armee seines Volkes steht, oder als Anführer einer Armee der Engel, als denjenigen, »der über den Cherubim thront« (2Sam 6,2; Jes 37,16). HERR Zebaot

Martin Luther übersetzt JHWH Zebaot mit »HERR Zebaoth«, wobei die in Versalien gesetzte, deutsche Bezeichnung »HERR« angibt, dass sich dahinter das Tetragrammaton (das Vierfachzeichen) »JHWH«, der unaussprechliche Name Gottes, verbirgt.

Martin Luther belässt Zebaot unübersetzt und gibt dem Wort damit die Bedeutung eines Namensteils, ohne seinen Sinn aufzulösen oder zu werten. Hier steht Zebaoth wie ein Beiname, wie ein Ehrentitel und als Insigne seiner Macht. Diese Wiedergabe wurde in der Lutherbibel bis in die heutige Zeit beibehalten.

Andere moderne Übersetzungen schreiben beispielsweise »Herr der Heere« (Einheitsübersetzung), »Jehova der Heerscharen« (Neue-Welt-Übersetzung der Zeugen Jehovas), »Herr der Heerscharen« (Elberfelder Bibel) oder »Jahwe Zebaot «(Herder-Bibel, 1968).

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||||||||||

Sünder

ſünder

Sunder

ſunder | Sünder, der Mensch, der eine religiöse Verfehlung (Sünde) begeht, oder dem die Folgen einer solchen Verfehlung anhaften.

Zu Luthers Zeiten wurde der Begriff ausschließlich im religiösen und im kirchlichen Kontext verwendet. Durch die Vielzahl religiöser und kirchlicher Vorschriften war der Begriff Sünde inhaltlich eindeutig geprägt und beeinflusste viele alltägliche Verhaltensweisen.

In der katholisch-kirchlichen Praxis war beispielsweise das Unterlassen des Zehntenzahlens (Kirchensteuer) ein Vergehen gegen die Kirche und somit Sünde. In der Schreibweise Sunder:

Die Sunder zu Zion ſind erſchrocken / zittern iſt die Heuchler ankomen

Die Sünder zu Zion sind erschrocken, zittern überkam die Heuchler

SK Version 21.11.2024 ● | ||||||||||||||||

zuuerſtören | zu zerstören (Verb) Luther benutzt die Konjunktion »zu« als Vorsilbe des Verbs verstören, wie bei etlichen anderen Verben auch..

In der Folge wird das einleitende »v« von verſtören in der Wortmitte zu »u«, ist aber dennoch wie »v« zu sprechen.

a) etwas zerstören, verwüsten b) jemanden verstören, stören

zuuerſtören

* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert.

Siehe:

Denn ſihe / des HERRN tag kompt grauſam / zornig / grimmig / das Land zuuerſtören / vnd die Sünder draus zuuertilgen.

Denn siehe! Des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, um das Land zu zerstören und die Sünder darin zu vertilgen.

So verzagt werden ſie ſein / 4fur dem tage ſo da kompt zuuerſtören / alle Philiſter /

So verzagt werden sie sein vor dem Tag, der da kommt, um zu zerstören alle Philister.

SK Version 21.11.2024 ● | ||||||||||||||||

zuuertilgen | zu vertilgen (Verb) Luther benutzt die Konjunktion »zu« als Vorsilbe des Verbs vertilgen, wie bei etlichen anderen Verben auch.

In der Folge wird das einleitende »v« von vertilgen in der Wortmitte zu »u«, ist aber dennoch wie »v« zu sprechen.

1) etwas essend oder trinkend verzehren 2) Unkraut oder Ungeziefer ausrotten 3) übertragen: etwas auslöschen durch etwas (»Das Böse vertilgt das Gute«) 4) im biblischen Gebrauch oft als göttliches Eingreifen gegen Menschen, Feinde, Gottlose: vernichten

Siehe:

Denn ſihe / des HERRN tag kompt grauſam / zornig / grimmig / das Land zuuerſtören / vnd die Sünder draus zuuertilgen.

a) Denn siehe! Des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, um das Land zu zerstören und die Sünder darin zu vertilgen. b) Denn siehe! Des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, um das Land zu zerstören und die Sünder darin zu vernichten.

SK Version 21.11.2024 ● | ||||||||||||||||

Orion

Band des Orion

Jacobsſtab | Orion (Name eines Sternbilds)

Oriongürtel, der

Jakobsstab, der Orion ist ein Sternbild, das über dem Äquator liegt und im Mittelmeerraum gut zu sehen ist.

Orion

* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert. Jacobsſtab

* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert.

Die Bezeichnung Orion steht in der Lutherbibel 1545 für

a) das Sternbild Orion b) den Oriongürtel c) ein Sternbild (als Gattungsbegriff)

Das Sternbild Orion

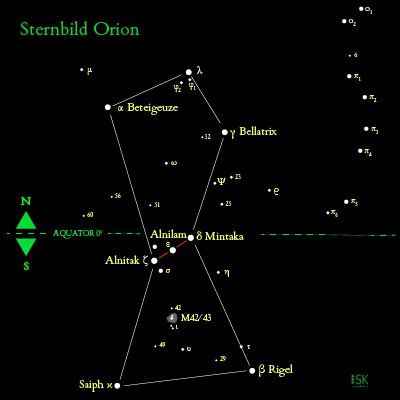

Abbildung: Das Sternbild Orion. Die roten Verbindungslinien kennzeichnen den sog. Jakobsstab, der fast genau über dem Äquator steht.

Grafik: ©by Sabrina, 2018, CC BY-SA

Band des Orion

der Oriongürtel

Im Zentrum des Sternbilds Orion befinden sich drei, fast in einer Linie dicht beieinanderstehende Sterne namens Alnitak, Alnilam und Mintaka (ζ, ε und δ Orionis), der Oriongürtel, das Band des Orion, bzw. der Oriongürtel.

Jakobsſtab

Der Oriongürtel wurde im Mittelalter oft Jacobsstab genannt.

Der Jakobsstab war ein gerader Wanderstab für Pilger, der drei markante Merkmale besaß: eine kräftige, eiserne Spitze unten, einen kugelförmigen oberen Abschlussknauf und in der Mitte ein Griffstück mit verdickter Handauflage.

Mit einer gedachten Linie zwischen den drei Sternen entsteht für den Betrachter die Grundform des Jakobsstabs.

Das Wort Jacobsſtab kommt in deer Lutherbibel 1545 nur in einer Anmerkung Luthers zu Hiob 9,9 vor.

Fundstellen

Er machet den Wagen am himel vnd Orion vnd die Glucken vnd die Stern gegen mittag.

a) Er machte den Wagen am Himmel, und Orion, und die Glucken, und die Sterne gegen Mittag. b) Er machte den großen Wagen am Himmel, und das Sternbild Orion, und die Plejaden, und die Sterne über dem Äquator.

Luther in seiner Anmerkung (Marginalspalte) zu

(Orion) Iſt das helle Geſtirne gegen mittag / das die Bauern den Jacobsſtab heiſſen. Die Glucken oder die Henne / ſind die ſieben kleine Geſtirne.

a) Orion ist die helle Sternansammlung über dem Äquator, die die Bauern den Jakobsstab nennen. Die Glucken oder die Henne sind der Sternhaufen der sieben kleinen Sterne. b) Orion ist das Sternbild über dem Äquator, dessen Gürtelsterne die Bauern den Jakobsstab nennen. Die Plejaden sind der Sternhaufen der sieben kleinen Sterne.

Kanſtu die bande der ſieben Sterne zuſamen binden? oder das band des Orion aufflöſen?

a) Kannst du das Band der sieben Sterne zusammenbinden? Oder das Band des Orion auflösen? b) Kannst das Band der Plejaden zusammenbinden? Oder das Band des Oriongürtels auffösen?

Denn die Sterne am Himel vnd ſein Orion ſcheinen nicht helle /

a) Denn die Sterne am Himmel und sein Orion scheinen nicht hell. b) Denn die Sterne am Himmel und sein Sternbild scheinen nicht hell.

Er macht die Glucken vnd Orion /

a) Er macht die Glucken und Orion. b) Er machte die Plejaden und das Sternbild Orion.

SK Version 21.12.2024 ● | ||||||||||||||||

tunckel | dunkel (Adjektiv und Adverb) finster, ohne Licht, des Lichts beraubt

a) nicht hell, dämmernd, düster, trübe, schwärzlich, finster b) wo der Sinn nicht offen liegt: unklar, ungewiß, unverständlich, verhüllt, geheimnisvoll

Wenn der Allmechtige hin vnd wider vnter jnen Könige ſetzt / So wird es helle / wo es tunckel iſt.

Wenn der Allmächtige hin und wieder unter ihnen Könige beruft, dann wird es hell, wo es dunkel ist.

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||||||||||

Gottloſe

Gotloſe | Gottlose, der Substantivierung von:

Religiöser Begriff, der die Existenz Gottes voraussetzt:

1) Zustand: los von Gott; von Gott los [sein]; von Gott verlassen; ohne Gott. 2) religiöse Grundhaltung: Gott nicht dienend; die Ehre, den Willen, die Gebote Gottes missachtend

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||||||||||

Hohmut | Hochmut, der gehobener Mut, Stolz, Selbstvertrauen

(aber auch abwertend:) Übermut, Überhebung, falscher, überzogener Stolz.

Die Gleubigen behüt der HERR / Vnd vergilt reichlich dem / der hohmut vbet.

Die Gläubigen behütet der HERR und vergilt es reichlich dem, der Hochmut übt.

SK Version 21.11.2024 ● | ||||||||||||||||

Hoffart | Hoffart, die Substantivierung zu:

Jeweils abwertend gemeint:

a) anmaßender Stolz, verletzend überhebliches Betragen, Überheblichkeit, Dünkel, b) aufgeblasenes, hochnäsiges, selbstherrliches, selbstgefälliges, snobistisches, arrogantes, blasiertes Verhalten oder Betragen c) Überheblichkeit, Selbstherrlichkeit, Hochnäsigkeit, Arroganz, usw.

Vnd wil des hohmuts der Stoltzen ein ende machen / vnd die hoffart der Gewaltigen demütigen.

a) Und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen, und die Hoffart der Gewaltigen demütigen. b) Und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen, und die Überheblichkeit der Gewaltigen demütigen.

SK Version 21.11.2024 ● | ||||||||||||||||

werd

werder | wert (Adjektiv) alte Komparativbildung: werder, »werter [sein oder halten]«, mehr wert, wertvoller alte Superlativbildung: am werdesten, der werdeste

1) angesehen sein, geschätz sein, Bedeutung haben, Geltung besitzen 2) etwas oder jemand schätzen 3) von Dingen: eine hohe oder bestimmte Kaufkraft besitzen (etwas besitzt Wert, ist wertvoll) 4) von Dingen: eine gewisse Seltenheit bei hohem Ansehen besitzen (etwas ist viel wert, weil es selten ist und nachgefragt ist, z. B. Gold)

Verwendung im Komparativ:

Das ein Man theurer ſein ſol denn fein Gold / vnd ein Menſch werder denn golds ſtücke aus Ophir.

das ein Mann kostbarer sein soll als feinstes Gold, und ein Mensch wertvoller als Goldstücke aus Ofir.

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||||||||||

Stet

ſtet

Stete

ſtete | Stätte, die Stet, ſtet

Stete, ſtete

Stelle, Platz, Ort Die heilige Stätte Gottes

WER wird auff des HERRN Berg gehen? Vnd wer wird ſtehen an ſeiner heiligen Stete?

Wer wird auf den Berg des HERRN gehen? Und wer wird an seiner heiligen Stätte stehen?

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||||||||||

zuſcheuchen

zuſcheucht | zerzeuchen (Verb; veraltet)

scheu (Adjektiv) a) auseinander scheuchen b) verscheuchen c) als Adjektiv: scheu, verscheucht

zuſcheuchen

* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert.

Vnd ſie ſol ſein / wie ein zuſcheucht Rehe /

a) Und sie soll sein wie ein verscheuchtes Reh b) Und sie soll sein wie ein scheues Reh

wie man die Hewſchrecken auffrafft / vnd wie die Kefer zuſcheuchet werden /

Wie man die Heuschrecken aufsammelt, und wie die Käfer verscheucht werden

Hewſchrecken die leichtlich verjagt vnd zuſcheucht werden.

Heuschrecken, die sehr leicht verjagt und verscheucht werden.

SK Version 21.12.2024 ● | ||||||||||||||||

Hürten

Hurten | Hurt, die (veraltet)

plural: Hürte, die auch: Horde, die

heutige Form: Hürde, z. B. (das Flechtwerk) als Hindernis bei Pferderennen

Flechtwerk von Reisig oder Stäben, meist zum Schutz vor etwas errichtet. Oft ist zugleich der damit umschlossene Raum gemeint.

Bei Vieh daher: Pferch, Viehpferch, eingezäunte Weide.

Für Menschen auf dem Feld: umzäuntes Nachtlager. Usw.

Hürten

Ich wil ſie auff die beſte Weide füren / vnd jre Hürten werden auff den hohen Bergen in Iſrael ſtehen / Daſelbs werden ſie in ſanfften Hürten ligen / vnd fette Weide haben / auff den bergen Iſrael.

Ich will sie auf die beste Weide führen, und ihre Weideflächen werden sich auf den hohen Bergen in Israel befinden. Genau da werden sie in angenehmer Umzäunung liegen und fettes Weidegras haben auf den Bergen Israels.

VND es waren Hirten in der ſelbigen gegend auff dem felde / bey den Hürten / die hüteten des nachts jrer Herde.

Und es waren Hirten in der selben Gegend auf dem Feld bei den Weideflächen. Sie hüteten nachts ihre Herde.

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||||||||||

jglicher

jgliche

jglichs | jeglicher, jegliche, jegliches (Pronomen) | ||||||||||||||||

Haus

Heuſer | Haus, das

Häuser, die (Pl.) | ||||||||||||||||

Weib | Weib, das die (Ehe-) Frau Hinweis:

Es ist zu beachten, dass Luther den zu seiner Zeit gängigen Begriff Weib nicht abschätzig oder abwertend benutzt. Im Gegenteil: Wenn auch die etymologische Herkunft des Begriffs umstritten und unklar ist, so bezeichnete er doch die erwachsene, verantwortlich handelnde Frau in gesellschaftlich angesehener Stellung, z. B. als Ehefrau.

In der deutschen Sprache hat der Begriff »Weib« im Laufe der Zeit eine geringschätzende Bedeutung erfahren und besitzt heute die Qualität einer Beleidigung, die u. U. strafrechtlich verfolgt werden kann. Der Begriff wird daher in modernen Übersetzungen nicht verwendet. Stattdessen wird i. d. R. das Wort »Frau« benutzt.

Die englische Sprache kennt noch heute geläufig das Wort »wife« (meist für »Ehefrau«), das etymologisch auf die selbe Wurzel zurückzuführen ist, neben dem Begriff »woman«, der allgemein für »Frau« steht. Empfehlung:

Wir empfehlen wegen der geringschätzenden Qualitäten, die an diesem Begriff kleben, bei Interpretationen, bei Textauslegungen, in Predigten und auch bei Textlesungen aus alten Lutherbibeln den Begriff Weib nicht zu verwenden und durch Frau zu ersetzen.

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||||||||||

Babel | Babel (Name) Im Alten Testament:

a) Name für die sumerische Stadt Babylon Ehemalige Hauptstadt Babyloniens, gelegen am Euphrat, etwa 90 km südlich des heutigen Bagdads (Irak).

b) Name für das Land Babylonien Landschaft am Unterlauf der Flüsse Euphrat und Tigris, zwischen der heutigen irakischen Stadt Bagdad und dem Persischen Golf gelegen. Hintergrund zu Psalm 87

Gottes Handeln gegenüber dem Pharao vor dem Auszug aus Ägypten sowie sein Handeln gegenüber Nebukadnezzar II. während des Exils der Judäer in Babylonien gab Anlaß zu Dank und Lobpreis. Damit war aber auch die Vepflichtung verbunden, immer wieder diese Geschichten zu erzählen. Sie erklären, dass Gott stets beim Volk ist, bei den Menschen, und nicht an ein Land, an eine Stadt, an einen Berg oder an den Tempel gebunden ist. Sie erklären, dass Gott selbst es mit den Königen mächtiger Staaten aufnimmt, wenn es um sein Volk geht.

JCh wil predigen laſſen Rahab vnd Babel / das ſie mich kennen ſollen

a) Ich will über Rahab und Babel predigen lassen, dass sie mich kennen sollen. b) Ich will über Ägypten und Babylonien predigen lassen, damit sie mich genauer kennen lernen.

Hintergrund zu Psalm 137

Der babylonische König Nebukadnezzar II. eroberte 597 v. Chr. Jerusalem und setzte in Juda Zedekia als König ein. Nach einem Treuebruch Zedekias eroberte Nebukadnezzar II. 587/586 v. Chr. Jerusalem erneut, zerstörte den Tempel und deportierte einen großen Teil der Bevölkerung Judas nach Babylonien.

AN den waſſern zu Babel ſaſſen wir / vnd weineten / Wenn wir an Zion gedachten.

a) An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. b) In Babylon saßen wir am Euphrat und weinten, wenn wir an Zion dachten.

SK Version 21.11.2024 ● | ||||||||||||||||

vmbkeren | umkehren (Adjektiv) in die entgegengesetzte Richtung kehren, wenden

Jch wil meinen Feinden nachiagen vnd ſie ergreiffen / Vnd nicht vmbkeren / bis ich ſie vmbbracht habe.

Ich will meinen Feinden nachjagen und sie ergreifen, und nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe.

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||||||||||

Sodom vnd Gomorra

Sodom

Sodoma

Gomorra | Sodom und Gomorra (Namen) Sodom und Gomorra (auch Gomorrha, Gomorrah) sind zwei in der Bibel genannte Städte im Jordanland, deren Lage bis heute unbekannt ist, und die außerbiblisch nicht nachgewiesen werden können.

Die beiden Städte Sodom und Gomorra stehen in den meisten biblischen Texten als Sinnbilder sowohl für Sündhaftigkeit und Lasterhaftigkeit, wie auch als Beispiel für Gottes Gericht.

Oft werden beide Städtenamen gebraucht wie ein fester Ausdruck, oft steht Sodom allein, denn die Geschichte, die letztendlich zur Vernichtung der Städte geführt hatte, spielte sich in Sodom ab und war jedem Israeliten bekannt. Der Untergang von Sodom und Gomarra

Hintergrund ist die Erzählung in 1Mos 18-19, in der Gott beschloss, die beiden Städte Sodom und Gomorra wegen der zahlreichen Sünden ihrer Bewohner auszulöschen (1Mos 18,16-22). Doch Abraham, dem die Sache nicht gefiel, verhandelte mehrfach mit Gott und rang ihm das Versprechen ab, die Städte zu verschonen, wenn wenigstens zehn Gerechte darin zu finden wären (1Mos 18,23-33). Inzwischen war Lot mit seiner Familie in Sodom und bekam dort Besuch von zwei Engeln. Dies erregte Aufsehen, und etliche Bewohner Sodoms wollten, dass Lot die beiden Fremden herausgäbe, damit sie sich mit ihnen vergnügen könnten. Niemand kam Lot zu Hilfe. Damit war die Entscheidung Gottes gefallen. Lot verließ auf Anraten der Engel umgehend mit seiner Familie die Stadt (1Mos 19,1-23), und Gott zerstörte Sodom, Gomorra und die ganze Gegend um die beiden Städte herum (1Mos 19,24-25).

1Mos 19,24-15:

24DA lies der HERR Schwebel vnd Fewr regenen von dem HERRN vom Himel erab / auff Sodom vnd Gomorra / 25vnd keret die Stedte vmb / die gantze gegend / vnd alle Einwoner der ſtedte / vnd was auff dem Lande gewachſen war. Die Namen Sodom und Gomorra

Sodom

hebräisch: סְדֹמ (Sedom) bzw. סְדֹ֫מָה (Sedoma) - entsprechend verwendet Luther Sodom bzw. Sodoma lateinisch: Sodoma griechisch: Σοδομα Gomorra

hebräisch: עֲמֹרָה ('amorāh), von עמר, angreifen, überfallen lateinisch: Gomorra griechisch: Γομοῤῥα Der heutige »Mount Sodom«

Heute wird allgemein ein Salzfelsenrücken am südwestlichen Ende des Toten Meeres, der Ğebel Usdum, der Berg Sodom (Mount Sodom) als der Ort angenommen, an dem Lots Frau zu einer Salzsäule erstarrte (1Mos 19,26). Dabei beflügelten ausdrucksstarke Formationen des Salzgesteins die Fantasie der Interpreten. Eine dieser Säulen trägt den Namen »Lots Frau«.

Tatsächlich lassen sich in dieser Gegend keine (untergegangenen) Siedlungen oder Städte nachweisen.

SK Version 21.12.2024 ● | ||||||||||||||||

fur vnd fur | immerfort eigentlich: vor und vor

vorwärts und vorwärts weiter und weiter

unaufhörlich vorwärts in der Bewegung, andauernd, immerfort vorwärts, immerfort, auf Ewig, ewiglich, usw.

DV gibſt einem Könige langes leben / Das ſeine jare wehren jmer fur vnd fur.

Du gibts einem König langes Leben, damit seine Jahre währen immer weiter und weiter.

Der HERR iſt König ewiglich / Dein Gott Zion fur vnd fur

Der HERR ist König ewiglich, dein Gott, Zion, immerfort.

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||||||||||

Hürten

Hurten | Hurt, die (veraltet)

plural: Hürte, die auch: Horde, die

heutige Form: Hürde, z. B. (das Flechtwerk) als Hindernis bei Pferderennen

Flechtwerk von Reisig oder Stäben, meist zum Schutz vor etwas errichtet. Oft ist zugleich der damit umschlossene Raum gemeint.

Bei Vieh daher: Pferch, Viehpferch, eingezäunte Weide.

Für Menschen auf dem Feld: umzäuntes Nachtlager. Usw.

Hürten

Ich wil ſie auff die beſte Weide füren / vnd jre Hürten werden auff den hohen Bergen in Iſrael ſtehen / Daſelbs werden ſie in ſanfften Hürten ligen / vnd fette Weide haben / auff den bergen Iſrael.

Ich will sie auf die beste Weide führen, und ihre Weideflächen werden sich auf den hohen Bergen in Israel befinden. Genau da werden sie in angenehmer Umzäunung liegen und fettes Weidegras haben auf den Bergen Israels.

VND es waren Hirten in der ſelbigen gegend auff dem felde / bey den Hürten / die hüteten des nachts jrer Herde.

Und es waren Hirten in der selben Gegend auf dem Feld bei den Weideflächen. Sie hüteten nachts ihre Herde.

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||||||||||

Feld geiſt | Feldgeist, der Luthers Übersetzung Feld geiſter in Jes 13,21 ist eine Variante zu

Was mit einem Feldgeist genau gemeint ist, bleibt unklar.

Hier wird deutlich, dass auch im vorchristlichen vorderen Orient die Vorstellung von Dämonen, Geistern und Kobolden wie im frühen Europa verbreitet war.

Feldgeist

hebräisch: שָׂעִיר (śͻ˙ir) lateinisch: daemon campestris

Feld geister

* In diesem Artikel sind alle Fundstellen zitiert.

Das hebräische Wort שָׂעִיר (śͻ˙ir) bedeutet »langhaarig, zottig«. Eine davon abgeleitetes Substantiv meint »Ziegenbock«.

Doch aus dem Zusammenhang ergibt sich, dass es sich um ein geisterhaftes, dämonenhaftes Wesen handeln muss, das demnach zumindest langhaarig und zottig wie eine Ziege sei.

Moderne Übersetzungen schreiben daher:

Bocksgeister (Lutherbibel 2017) Bocksgeister (Jerusalemer 1968) Böcke (Einheitsübersetzung) Bocksdämonen (Elberfelder)

Die Lutherbibel schreibt in den älteren Ausgaben:

Feldgeister (1912) Feldgeister (1964)

Vorstellbar ist auch, dass die Bezeichnung dieser Dämonen ihre Herkunft anzeigt. Bei ihrer Verehrung könnte es sich um einen Kult handeln, der ursprünglich aus der Gegend südlich von Palästina stammt, dem Gebiet der Horiter. Hier lebten laut der Überlieferung die Nachkommen Esaus, des »Behaarten« (Vgl.

Luthers Konstruktion Feldgeister tendiert in diese Richtung: Sie besitzt keine Verbindung zu einem realen Lebewesen. Sie erlaubt keine konkrete Vorstellung von einer äußeren Gestalt, anders als der neue Begriff Bocksgeister. Sollen das Wort »Geist« vermieden werden, wären gute optionale Begriffe auch Felddämonen oder Gebirgsdämonen.

Sondern Zihim werden ſich da lagern / vnd jre heuſer vol Ohim ſein / vnd Strauſſen werden da wonen / vnd Feld geiſter werden da hüpffen /

Sondern Wüstentiere werden sich da lagern, und ihre Häuser werden voll Eulen sein, und Strauße werden da wohnen, und Felddämonen werden da hüpfen.

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||||||||||

Drache | Drache, der mystische Tiergestalt, Ungeheuer 1) In

zu 1) hebräisch: תָּן (tan), Schakal

Die Bedeutungen des Wortes im Einzelnen:

2) In

zu 2) hebräisch: תַּנִּין (tannin): Schlange

Die Bedeutungen des Wortes im Einzelnen:

Beide Wörter gehen in der hebräischen Sprache auf den selben Wortstamm ( תנן) zurück, was erklären mag, warum Luther sie identisch übersetzte. Dabei entschied er sich gegen die konkrete Bezeichnung eines Tieres, die ihm wohl zu schwach erschien, und für das mystische Bild des »Drachens«.

Der Drache ist ein Ungeheuer, das die Gestaltmerkmale und Wesenzüge unterschiedlicher Tiere besitzt, aber vielfach mächtiger als jedes dieser Tiere selbst ist.

Das du vns ſo zurſchlegeſt vnter den Drachen / Vnd bedeckeſt vns mit finſternis.

a) Dass du uns so zerschlägst unter den Schakal und bedeckst uns mit Finsternis b) Dass du uns so zerschlägst unter die Herrschaft des Tyrannen und bedeckst uns mit Finsternis. c) Dass du uns so zerschlägst unter die Völker der Wüste und bedeckst uns mit Finsternis.

Luthers Scholion in Psalm 44 belegt, dass er den Drachen als Metapher für tyrannische Völker verstanden wissen will: (Drachen) Das iſt / Den gifftigen Tyrannen.

Erläuterung zum Bild des Schakals:

Der Schakal ist ein typischer Bewohner der Wüste, dessen Geheul an die Klagelieder Trauernder erinnert. Er steht als Metapher für kriegerische Wüstenvölker bzw. fremde Heere, die über die Wüste kommend in das Land einfielen. Wo sie raubten und plünderten, hörte man noch lange die Klagelieder der Bewohner von weit her.

Auff dem Lewen vnd Ottern wirſtu gehen / Vnd tretten auff den Jungenlewen vnd Drachen.

Du gehst auf Löwen und Vipern, Junglöwen und Schlangen wirst Du niedertreten.

Das Bild, das der Autor des Psalms zeichnet, stellt paarweise Löwe und Viper (die erwachsenen, zeugungsfähigen Tiere), sowie Junglöwe und Schlange bzw. Schlangenbrut (die Nachkommen) nebeneinander.

SK Version 21.11.2024 ● | ||||||||||||||||

Jacob

Iſrael | Jakob (Name)

Israel (Name) Jacob

Dort, wo Israel als Name einer Person verwendet wird, ist Jakob gemeint, der von Gott den Namen Israel bekam.

Israel bezeichnet daneben das Volk Israel, die Israeliten, sowie das historische Land Israel. Der heutige Staat Israel trägt offiziell eben diesen Namen: Medinat Jisra'el. (מדינת ישראל).

Jakob ist der zweite Sohn von Isaak, der Zwillingsbruder von Esau, und Enkel von Abraham.

Er lebte mit seinen beiden Frauen und mit seinen Kindern in Haran.

Jakob bekam nach einem Kampf mit Gott von ihm den Namen Israel.

Seine Söhne sind die Namensgeber der zwölf Stämme, aus denen sich das Volk Israel gebildet hat.

Jakob, der nun Israel heißt, zieht in seinen späten Jahren nach Ägypten, wo er auch stirbt. Der Name Jakob

hebräisch: יַעֲקֹב (Ja'ākob, Jakob) lateinisch: Iacob griechisch: Ἰακὼβ Für diesen Namen gibt es unterschiedliche Deutungen:

1) Die erste Deutung findet sich in

DA nu die zeit kam / das ſie [Rebekka, die Frau Isaaks] geberen ſolt / ſihe / da waren zwilling in jrem Leibe. Der erſt der eraus kam / war rötlicht / gantz rauch wie ein fell / Vnd ſie nenneten jn Eſau. Zu hand darnach kam er aus ſein Bruder / der hielt mit ſeiner Hand die ferſen des Eſau / Vnd hieſſen jn Jacob.

Der Name wird auf das hebräische Wort עָקֵב (Akew), Ferse, zurückgeführt, dessen Wurzel im hebräischen Namen Jakob stecke, wobei עָקוֹב (Akow) »die Ferse halten« bedeute, Jakob demnach »Fersenhalter« hieße.

2) Die zweite Deutung wird zurückgeführt auf das selbe hebräische Wort עָקוֹב (Akow), allerdings in der Bedeutung »betrügen«. Als Begründung wird dabei auf die bekannte Erzählung vom Tausch des Erstgeburtsrechts gegen ein Linsengericht verwiesen (

Unsere Deutung:

Das hebräische Wort עָקוֹב (Akow) meint nicht nur »die Ferse halten« oder »betrügen«. Dies sind bereits abgeleitete Begriffe. Es meint ursprünglich und in erster Linie »hinter jemandem herschleichen« (jemandem auf den Fersen sein, dies kann auch in betrügerischer, dunkler Absicht geschehen, daher »betrügen«).

Wir meinen, dass »hinter jemandem herschleichen« hinreichend aus 1Mos 25,26 verständlich ist: Damals waren anders als heute Zwillinge im Mutterleib nicht selbstverständlich vor der Geburt zu erkennen. Bei der Geburt folgte zur Überraschung aller dem ersten Kind ein zweites.

Jakob schlich dem Esau geradezu hinterher als zunächst unentdeckter, heimlicher Verfolger. Er war ihm schließlich bei der Geburt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Fersen. Jakob meint in diesem Zusammenhang demnach den Zwilling, der als Zweiter zur Welt kam.

Die Deutung Betrüger erscheint zum Zeitpunkt der Geburt und Namensgebung nicht haltbar und ist bestenfalls ein nettes Wortspiel, womöglich aus der Zeit nach Jakobs Tod.

Der Name Israel

hebräisch: יִשְׂרָאֵל (Jiṣra'el) lateinisch: Israhel griechisch: Ἰσραὴλ

Es gibt unterschiedliche Deutungen für diesen Namen. Fest steht, dass die Endung אל (el) »Gott« bedeutet.

Der vordere Teil wird allgemein auf die semitische Wurzel שרה (sarah) mit der Bedeutung »ringen, kämpfen« zurückgeführt. Es scheint auch möglich, dass sich die Wurzel שרר (sarar) in der Bedeutung »herrschen« dahinter verbirgt. Die deutschen Entsprechung wären in etwa »Gott ringt (mit uns)« bzw. »Gott möge mit uns ringen« oder »Gott herrscht« bzw. »Gott möge herrschen«.

Luther erklärt den Namen Israel im Scholion zu

Luther: Iſrael kompt von Sara / das heiſſet kempffen oder vberweldigen / Da her auch Sar ein Fürſt oder Herr / vnd Sara ein Fürſtin oder Fraw heiſſt / vnd Iſrael ein Fürſt oder Kempffer Gottes / das iſt / der mit Gott ringet vnd angewinnet. Welchs geſchicht durch den glauben der ſo feſt an Gottes wort helt / bis er Gottes zorn vberwindet / vnd Gott zu eigen erlanget zum gnedigen Vater.

Jakob wurde Israel

Nach seinem nächtlichen Kampf mit Gott (

Er ſprach / Wie heiſſeſtu? Er antwortet / Jacob. Er ſprach / Du ſolt nicht mehr Jacob heiſſen / ſondern IſraEl / Denn du haſt mit Gott vnd mit Menſchen gekempfft / vnd biſt obgelegen.

Er sprach: »Wie heißt du denn?« Er antwortete: »Jakob.« Er sprach: »Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern IsraEl. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und warst überlegen.«

Die Söhne Israels

Jakob heiratete nacheinander Lea und Rahel. Von ihnen und von deren Sklavinnen Bilhas und Silpas, die ihm nach der Sitte dieser Zeit als Nebenfrauen gehörten, hatte Jakob insgesamt zwölf Söhne:

Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Joseph, Benjamin, Dan, Naftali, Gad, Ascher.

Mit Ausnahme Josephs, dessen Söhne Efraim und Manasse namentlich in der Stammesliste vertreten sind, gaben diese Söhne den Stämmen Israels ihre Namen.

In den späteren Stammeslisten taucht Levi als Stamm nicht auf. Die Kinder Levi, die Leviten, besaßen als Priestergeschlecht einen Sonderstatus und bekamen bei der Landnahme (Buch Josua) kein Stammesgebiet zugewiesen. Sie erhielten in allen Stammesgebieten Städte, wodurch in allen Gebieten Israels auch die Leviten angesiedelt waren.

Die Zahl der Volksstämme Israels blieb jedoch zwölf, weil nun anstelle von Josef dessen Söhne Efraim und Manasse als Stammväter zweier Stämme gezählt wurden, die eigene Stammesgebiete bei der Landnahme zugewiesen bekamen.

Das Volk Israel

Vom Auszug aus Ägypten bis zum Tod Salomos und dann wieder nach der Zerstörung Samarias im Jahr 722 v. Chr. bezeichnet der Name Israel alle Israeliten.

Die Teilung Palästinas in Israel und Juda

In der Zeit zwischen dem Tod Salomos und dem Jahr 722 v. Chr. hießen nur die zehn Nordstämme Israel, die sich unter Jerobeam von Salomos Sohn Rehabeam getrennt und das Nordreich Israel gebildet hatten. Das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem hieß Juda (siehe dazu

SK Version 21.12.2024 ● | ||||||||||||||||

Jacob

Iſrael | Jakob (Name)

Israel (Name) Jacob

Dort, wo Israel als Name einer Person verwendet wird, ist Jakob gemeint, der von Gott den Namen Israel bekam.

Israel bezeichnet daneben das Volk Israel, die Israeliten, sowie das historische Land Israel. Der heutige Staat Israel trägt offiziell eben diesen Namen: Medinat Jisra'el. (מדינת ישראל).

Jakob ist der zweite Sohn von Isaak, der Zwillingsbruder von Esau, und Enkel von Abraham.

Er lebte mit seinen beiden Frauen und mit seinen Kindern in Haran.

Jakob bekam nach einem Kampf mit Gott von ihm den Namen Israel.

Seine Söhne sind die Namensgeber der zwölf Stämme, aus denen sich das Volk Israel gebildet hat.

Jakob, der nun Israel heißt, zieht in seinen späten Jahren nach Ägypten, wo er auch stirbt. Der Name Jakob

hebräisch: יַעֲקֹב (Ja'ākob, Jakob) lateinisch: Iacob griechisch: Ἰακὼβ Für diesen Namen gibt es unterschiedliche Deutungen:

1) Die erste Deutung findet sich in

DA nu die zeit kam / das ſie [Rebekka, die Frau Isaaks] geberen ſolt / ſihe / da waren zwilling in jrem Leibe. Der erſt der eraus kam / war rötlicht / gantz rauch wie ein fell / Vnd ſie nenneten jn Eſau. Zu hand darnach kam er aus ſein Bruder / der hielt mit ſeiner Hand die ferſen des Eſau / Vnd hieſſen jn Jacob.

Der Name wird auf das hebräische Wort עָקֵב (Akew), Ferse, zurückgeführt, dessen Wurzel im hebräischen Namen Jakob stecke, wobei עָקוֹב (Akow) »die Ferse halten« bedeute, Jakob demnach »Fersenhalter« hieße.

2) Die zweite Deutung wird zurückgeführt auf das selbe hebräische Wort עָקוֹב (Akow), allerdings in der Bedeutung »betrügen«. Als Begründung wird dabei auf die bekannte Erzählung vom Tausch des Erstgeburtsrechts gegen ein Linsengericht verwiesen (

Unsere Deutung:

Das hebräische Wort עָקוֹב (Akow) meint nicht nur »die Ferse halten« oder »betrügen«. Dies sind bereits abgeleitete Begriffe. Es meint ursprünglich und in erster Linie »hinter jemandem herschleichen« (jemandem auf den Fersen sein, dies kann auch in betrügerischer, dunkler Absicht geschehen, daher »betrügen«).

Wir meinen, dass »hinter jemandem herschleichen« hinreichend aus 1Mos 25,26 verständlich ist: Damals waren anders als heute Zwillinge im Mutterleib nicht selbstverständlich vor der Geburt zu erkennen. Bei der Geburt folgte zur Überraschung aller dem ersten Kind ein zweites.

Jakob schlich dem Esau geradezu hinterher als zunächst unentdeckter, heimlicher Verfolger. Er war ihm schließlich bei der Geburt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Fersen. Jakob meint in diesem Zusammenhang demnach den Zwilling, der als Zweiter zur Welt kam.

Die Deutung Betrüger erscheint zum Zeitpunkt der Geburt und Namensgebung nicht haltbar und ist bestenfalls ein nettes Wortspiel, womöglich aus der Zeit nach Jakobs Tod.

Der Name Israel

hebräisch: יִשְׂרָאֵל (Jiṣra'el) lateinisch: Israhel griechisch: Ἰσραὴλ

Es gibt unterschiedliche Deutungen für diesen Namen. Fest steht, dass die Endung אל (el) »Gott« bedeutet.

Der vordere Teil wird allgemein auf die semitische Wurzel שרה (sarah) mit der Bedeutung »ringen, kämpfen« zurückgeführt. Es scheint auch möglich, dass sich die Wurzel שרר (sarar) in der Bedeutung »herrschen« dahinter verbirgt. Die deutschen Entsprechung wären in etwa »Gott ringt (mit uns)« bzw. »Gott möge mit uns ringen« oder »Gott herrscht« bzw. »Gott möge herrschen«.

Luther erklärt den Namen Israel im Scholion zu

Luther: Iſrael kompt von Sara / das heiſſet kempffen oder vberweldigen / Da her auch Sar ein Fürſt oder Herr / vnd Sara ein Fürſtin oder Fraw heiſſt / vnd Iſrael ein Fürſt oder Kempffer Gottes / das iſt / der mit Gott ringet vnd angewinnet. Welchs geſchicht durch den glauben der ſo feſt an Gottes wort helt / bis er Gottes zorn vberwindet / vnd Gott zu eigen erlanget zum gnedigen Vater.

Jakob wurde Israel

Nach seinem nächtlichen Kampf mit Gott (

Er ſprach / Wie heiſſeſtu? Er antwortet / Jacob. Er ſprach / Du ſolt nicht mehr Jacob heiſſen / ſondern IſraEl / Denn du haſt mit Gott vnd mit Menſchen gekempfft / vnd biſt obgelegen.

Er sprach: »Wie heißt du denn?« Er antwortete: »Jakob.« Er sprach: »Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern IsraEl. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und warst überlegen.«

Die Söhne Israels

Jakob heiratete nacheinander Lea und Rahel. Von ihnen und von deren Sklavinnen Bilhas und Silpas, die ihm nach der Sitte dieser Zeit als Nebenfrauen gehörten, hatte Jakob insgesamt zwölf Söhne:

Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Sebulon, Joseph, Benjamin, Dan, Naftali, Gad, Ascher.

Mit Ausnahme Josephs, dessen Söhne Efraim und Manasse namentlich in der Stammesliste vertreten sind, gaben diese Söhne den Stämmen Israels ihre Namen.

In den späteren Stammeslisten taucht Levi als Stamm nicht auf. Die Kinder Levi, die Leviten, besaßen als Priestergeschlecht einen Sonderstatus und bekamen bei der Landnahme (Buch Josua) kein Stammesgebiet zugewiesen. Sie erhielten in allen Stammesgebieten Städte, wodurch in allen Gebieten Israels auch die Leviten angesiedelt waren.

Die Zahl der Volksstämme Israels blieb jedoch zwölf, weil nun anstelle von Josef dessen Söhne Efraim und Manasse als Stammväter zweier Stämme gezählt wurden, die eigene Stammesgebiete bei der Landnahme zugewiesen bekamen.

Das Volk Israel

Vom Auszug aus Ägypten bis zum Tod Salomos und dann wieder nach der Zerstörung Samarias im Jahr 722 v. Chr. bezeichnet der Name Israel alle Israeliten.

Die Teilung Palästinas in Israel und Juda

In der Zeit zwischen dem Tod Salomos und dem Jahr 722 v. Chr. hießen nur die zehn Nordstämme Israel, die sich unter Jerobeam von Salomos Sohn Rehabeam getrennt und das Nordreich Israel gebildet hatten. Das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem hieß Juda (siehe dazu

SK Version 21.12.2024 ● | ||||||||||||||||

erwelen | erwählen (Verb) auslesen, auswählen, wählen

Denn ich habe erwelet deine Befelh.

Denn ich habe deine Anordnungen gewählt.

SK Version 25.09.2024 ● | ||||||||||||||||

Frembdlinger

Frembdling | Fremde, der Fremdling, der Luther verwendet die beiden Begriffe Frembdlinger und Frembdling gleichberechtigt, ohne Unterscheidung und abwechselnd, so wie wir die Begriffe Fremder und Fremdling kaum differenzieren.

Gemeint ist allgemein der Fremde, der Außenstehende, der nicht zum beschriebenen Personenkreis gehört.

Da ſoltu kein werck thun / noch dein Son / noch dein Tochter / noch dein Knecht / noch dein Magd / noch dein Vieh / noch dein Frembdlinger / der in deinen thoren iſt.

Während die erste Gruppe in der Aufzählung (Sohn, Tochter, Knecht, Magd, Vieh) zum Haus gehört, ist der Frembdlinger hier als Besucher oder Gast zu verstehen.

SK Version 21.12.2024 ● | ||||||||||||||||

Erläuterungen siehe | |||||||||||||||||

™Hinweise zur Stilkunst.de-Ausgabe

Erläuterungen zum Satz und zur Typografie des Bibeltextes

Der Text aus der Lutherbibel ist auf unseren Seiten in Anlehnung an das Druckbild des Originals von 1545 wiedergegeben.

Den Seitenaufbau, die verwendeten Schriften, die Schreibregeln der Frakturschrift und Luthers Intentionen, mit der Typografie Lesehilfen bereitzustellen, erläutert dem interessierten Leser unser Artikel »Satz und Typografie der Lutherbibel von 1545«.

Luthers Vorreden 1545

Vorrede auf das Alte Testament

Vorrede auf das Alte Testament

Luther erklärt die Bedeutung des Alten Testaments und der Gesetze Mose. Diese Schriften seien für Christen sehr nützlich zu lesen, nicht zuletzt deshalb, weil Jesus, Petrus und Paulus mehrfach daraus zitieren.

Luthers Vorreden 1545

Vorrede auf die Bücher der Propheten

Vorrede auf die Bücher der Propheten

Luther widmet den Prophetenbüchern eine umfangreiche Vorrede. Diese Bücher seien reich an Predigten und Beispielen für christliches Leben, und sie weissagen die Ankunft Christi.